板橋区要保護児童対策地域協議会

要保護児童対策地域協議会とは

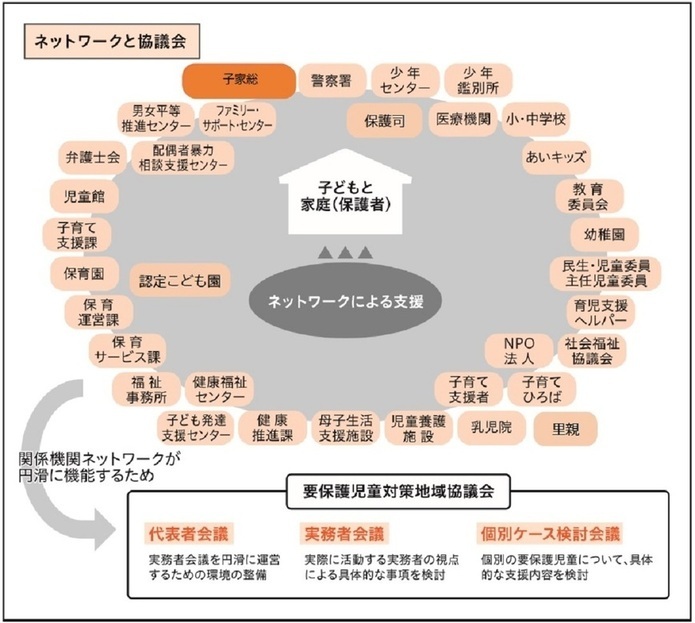

要保護児童対策地域協議会(以下「要対協」)は、要保護児童に関し、関係者間で情報交換や支援内容の協議を行う機関です。要対協は、児童福祉法第25条の2により、設置することが努力義務とされています。要対協を通して地域の関係機関と連携し、ネットワークを構築することにより、 要保護児童の早期発見や迅速かつ適切な保護及び支援を行い、児童虐待・非行などの防止を図ります。

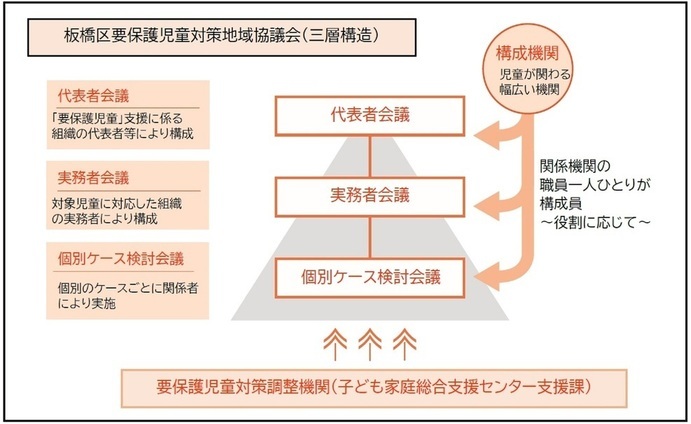

また、要対協は「代表者会議」「実務者会議」「個別ケース検討会議」の三層構造で構成されています。板橋区では、子ども家庭総合支援センター支援課内に要対協の専属組織「地域連携推進係」を設置し、関係機関との調整や連携の役割を担っています。

1 代表者会議(年に2回実施)

医療・司法・警察・地域・子ども家庭総合支援センターの各所属長が一堂に会し、要対協の代表者として委員を務めます。

2 実務者会議(3か月に1回程度 年に4回実施)

学校、保育所、幼稚園、医療機関、警察などの実務者により構成されています。要保護児童の支援に携わる実務者間で、支援対象児童に関する情報共有や協議を行います。

3 個別ケース検討会議(随時実施)

要保護児童に直接関わりのある担当者や、今後関わる可能性がある関係機関の担当者により構成されています。意見交換や情報共有、支援内容の検討や経過の確認、今後の方向性や役割分担について協議します。

板橋区要保護児童対策地域協議会の特色「アウトリーチ」

板橋区が行う実務者会議の2つの手法

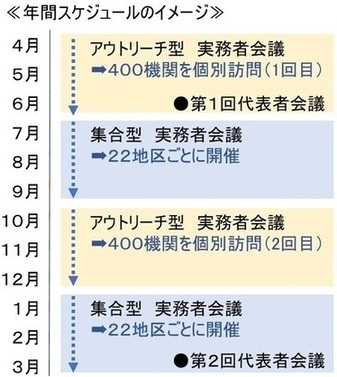

板橋区では、前述の実務者会議において「集合型」の他に「アウトリーチ(訪問)型」を導入しています。これらを交互に繰り返しながら、3か月に1度を目安に関係機関と対象児童の情報やリスクの共有を行うことで、安定した見守り体制の構築を図っています。

【集合型】

同じ地区の関係機関同士が集まり、該当地区の機関に所属する児童について情報共有を行います。22地区の中学校区ごとに開催しています。

【アウトリーチ型】

子ども家庭総合支援センターの職員が区内約400の関係機関を訪問し、在籍児童について管理職(校長・園長)などと情報共有を行います。

アウトリーチは、センター職員が虐待や養育困難の兆候・リスクを「探しに行き、見つけられる」のが特徴です。また、顔を合わせて個別に話をするため「顔の見える関係」ができ、より緊密な連携が可能となります。

アウトリーチの主な目的

早期発見・早期対応

アウトリーチによって関係機関との連携が強化されることで、関係機関の児童虐待などへの感度が高まります。これにより、心配な子どもや家庭への適切・早急な支援ができ、新たな児童虐待などの予防、重大事例や死亡事例の発生・重症化の防止につながります。

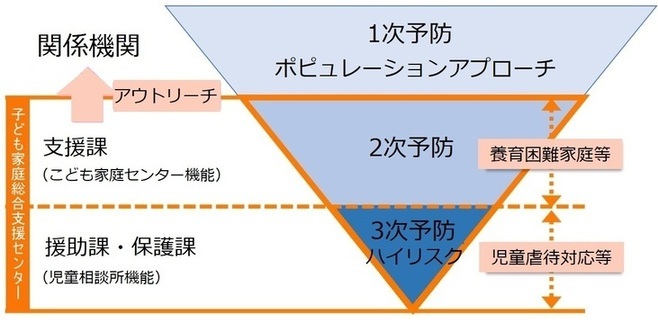

ポピュレーションアプローチ

「ポピュレーションアプローチ」とは「対象を限定しない、地域すべての児童や家庭に対する働きかけ(1次予防)」のことです。

家庭での安心・安全な子育てと、子ども達の健やかな成長を支えていくためには、何よりもこのポピュレーション(1次予防)を担う関係機関のレベルアップが必要不可欠です。関係機関に対し、アウトリーチを繰り返し継続していくことで、児童虐待などの未然防止をはじめ、心配な子ども・家庭に「気づき・対応する」スキルを高めていきます。これらの取組により、今後発生しうる児童虐待などの可能性をできる限りすくい取り(早期発見・早期支援)、ハイリスク事例に陥らないための予防体制を構築します。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭総合支援センター 支援課

〒173-0001 東京都板橋区本町24-17

電話:03-5944-2371 ファクス:03-5944-2376

子ども家庭総合支援センター 支援課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。