公害問題の発生

都市化の波

産業の集中と都市公害のはじまり

板橋区は、戦前から敷地が手に入りやすく、製品の輸送や排水に利用できる河川があり、工場立地の適地でした。大正14(1925)年には、工業地域の中でも著しく危険と思われる用途に供する施設にあてられる地区「甲種特別工業地区」に志村地区が指定されると、危険物を取り扱う軍需工場や化学薬品を製造する工場が集まってきました。

終戦を境に軍需から平和産業へ転換し、板橋区の工業は、昭和30年代の高度成長により大きく伸びていきました。昭和30(1955)年と昭和50(1975)年を比較すると、工場数は915から5,321と5.8倍になり、従業員数は34,845人から69,412人と2倍になり、同時に区内の人口も311,225人から498,286人と1.6倍に増加しました。

これらの人口と産業の集中は、道路、工業用水、下水道などの都市施設が不十分なこともあり、深刻な工場公害をもたらしました。

公害の激化

新河岸川をはさむ、舟渡・坂下などの志村低地の工業地帯は、昭和30年代に化学工場の進出が本格化する一方、急速に宅地化が進んでいきました。その結果、地下水の過度の汲み上げが地盤沈下を引き起こし、水質汚濁と大気汚染は住民に甚大な被害を及ぼしました。

-

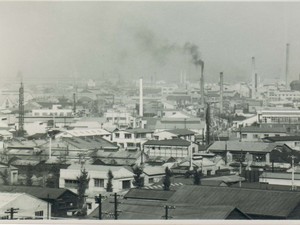

昭和38(1963)年頃 志村の工業地帯

工場の煙突が林立し、黒い煙を出しています。当時は一般の住宅と工場が軒を接していました。 -

昭和46(1971)年頃 前野町五丁目付近の出井川

工場の流す廃液によって、汚染された出井川。新河岸川の支流である出井川は、現在では暗きょ化されています。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

資源環境部 環境政策課 環境教育係

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号

電話:03-3579-2233 ファクス:03-3579-2249

資源環境部 環境政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。