公害行政(2)

自動車公害

東京における自動車保有台数は、昭和39(1964)年に100万台を超え、昭和45(1970)年に200万台、昭和54(1979)年に300万台と急激に増加し、自動車排出ガスによる大気汚染が大きな社会問題になりました。

区内にはいくつかの幹線道路が走っており、中でも板橋区のほぼ中央部にある大和町交差点は、国道17号線、環状7号線、首都高速5号線が走る三層構造のため、1日の自動車交通量が非常に多い交差点です。このため、大和町交差点の浮遊粒子状物質の濃度は平成10(1998)年度頃まで環境基準の2倍を記録し、二酸化窒素の濃度も年間を通して環境基準を超えた日が半分以上になるなど、全国でも沿道環境が厳しい地域の一つとなっていました。

-

昭和38(1963)年頃 大和町交差点

-

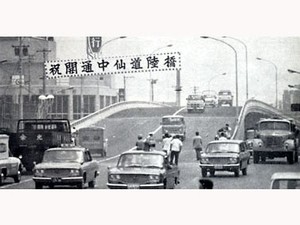

昭和40(1965)年 環七に完成した大和町の立体交差

-

昭和39(1964)年 排ガス検査大和町交差点

-

昭和44(1969)年 排ガス調査熊野町交差点

大和町交差点の大気汚染対策

大和町交差点の沿道環境を改善するため、区では平成5(1993)年度に学識経験者などからなる「大和町交差点環境対策検討会」を設置し、現地調査による現状把握などを踏まえた対策案の検討を行いました。さらに、現地条件下での実験、実験結果の効果の検証を踏まえ、以下の対策を取り入れました。

土壌による大気浄化施設

交差点の大気を送風機により土壌を通して浄化する方法です。平成10(1998)年から11(1999)年度に公募実験を行い、さらに平成13(2001)年から平成15(2003)年度にかけて土壌を用いた大気浄化の実験施設によるフィールド実験を実施しました。

換気施設による大気の拡散

首都高速道路の高架の脚に4基の換気施設を設置し、交差点に滞留している窒素酸化物などを上空に拡散します。

光触媒塗料の塗布

二酸化チタンが大気中の窒素酸化物を吸着し、雨で洗い流されることで、窒素酸化物を除去する省エネ大気改善法です。ガードレール・板橋第四中学校の塀に塗布されています。

その他の環境対策として、高活性炭素繊維を用いた大気浄化技術について平成23(2011)年度よりフィールド実験を行っているところです。

大和町交差点のオープンスペース化

大和町交差点は国道17号線、環状7号線、首都高速5号線が走る三層構造の上で、さらに周囲に高いビルがあるため、自動車排出ガスの逃げ場がない交差点になっていました。このような状況の中で、板橋区が自動車公害対策として重点を置いてきたのが、大和町交差点のオープンスペース化です。

交差点の北西角地に空間を確保し、広場・緑地などを整備し、平成17(2005)年3月に供用を開始しました。名称は、一般公募で「YUMEパーク大和町」と名付けられ、現在では区民の憩いの場になっています。オープンスペースをつくることにより、交差点内の空気の滞留が抑えられ、大気汚染物質の濃度が低減されました。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

資源環境部 環境政策課 環境教育係

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号

電話:03-3579-2233 ファクス:03-3579-2249

資源環境部 環境政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。