火災延焼の可視化

火災延焼とは

建物が密集する地域では、火災が起きると広範囲に延焼してしまう危険性を抱えています。特に木造家屋が密集する地域は、地震時に建物の倒壊に加えて火災延焼による甚大な被害が発生する恐れがあります。

火災延焼は1,風速、2,建物の耐火性能、3,建物同士の距離、が関係しあって燃え広がります。

1,風速

火災は風下方向へ広がりやすく、風が強いほど早く燃え広がっていきます。

2,建物の耐火性能

建物の耐火性能が低い木造建物などは燃え広がりやすく、耐火性能が高い建物ほど燃え広がりにくくなります。建物の不燃化とは、建物の材料や構造を火災に強くすることです。東京都では、新たな防火規制区域という建物の耐火性能強化を促進する区域を指定しており、板橋区内にも指定されています。

3,建物同士の距離

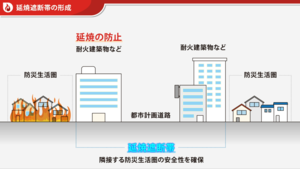

建物同士の燃え広がりを防ぐため、帯状の不燃化空間を形成することで、燃え広がりにくいまちになります。その帯状の不燃空間を延焼遮断帯といい、建物と建物の間に空間を作り、延焼をとめる働きをします。例えば、延焼遮断帯をつくる方法として、大きな道路の整備があります。都市計画道路の整備は、交通の円滑化や利便性向上を目指していますが、大きな道路を整備することで、延焼を遮断する効果も期待されます。

3D都市モデルによる防災まちづくりの効果検証

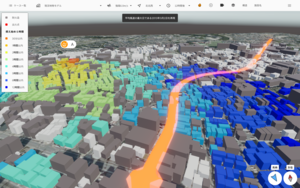

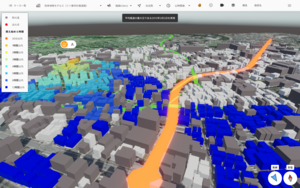

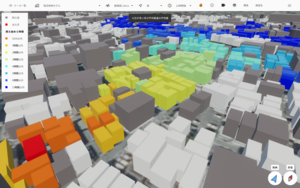

都市計画道路の延焼遮断帯としての効果の比較画像になります。オレンジ色の線が令和7年3月時点で未着手の都市計画道路になります。

上の画像が都市計画道路事業前、下の画像が都市計画道路事業後です。

そのオレンジ色の線を境に、事業前後で燃え広がりが抑えられていることが分かるかと思います。

大きい道路の空間があることにより、建物同士の距離をとることができるため、延焼遮断帯として効果を発揮しています。

PLATEAU Projectのユースケース開発を行いました!

3D都市モデルPLATEAUprojectに採択され、ユースケース開発を行いました。

- 既整備の3D都市モデルを基にして、対象地域内における各種火災対策低減効果が見込まれる計画事業(道路拡幅、壁面後退等)を反映した将来モデルを作成する。

- 既整備の3D都市モデルを”現況モデル(現況のまち)”、計画実施後のまちの状況を再現したモデルを”将来モデル(将来のまち)”と位置付け、それぞれのモデルにおいて、板橋区の気候特性等も踏まえて実施条件を設定し、火災延焼シミュレーションを実施する。

- シミュレーション結果を3Dビューワーへ導入し、防災まちづくりの検討に活用する。

大規模災害が発生したら・・・

大地震や大規模火災が発生した場合、まち全体の復興をしていくことになります。復興するためには、事前に検討して準備していることが大切です。『都市復興』『事前準備』をキーワードに、より災害に強いまちをつくっていきましょう。

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号

電話:03-3579-2566 ファクス:03-3579-5436

都市整備部 都市計画課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。