第2回 教科センター方式の導入

板橋区では、学校施設の老朽化への対応として、区立小中学校を改築し、より安心・安全で充実した学校生活を送るための施設整備を進めています。新しい学校施設をよく知っていただくため、近年改築された学校や、今後改築予定の学校の魅力を連載形式で紹介します。今回は、近年改築を行った区立中学校に導入されている「教科センター方式」の学校運営について紹介します。

「教科センター方式」とは?

授業を「教科教室」という各教科の専用の教室で実施し、各教科の教材や展示物を設置できる「教科メディアスペース」というエリアを設ける学校運営方式を「教科センター方式」といいます。

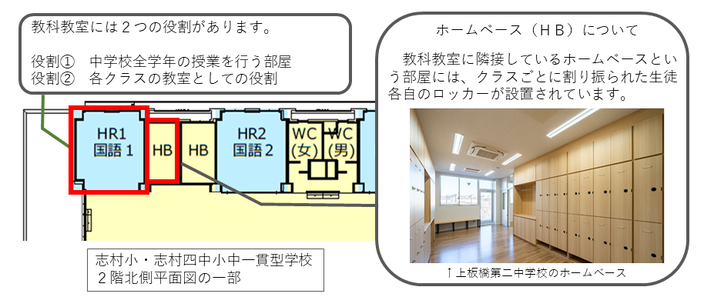

教科教室には、「ホームベース」という生徒各自のロッカーが設置された部屋が隣接して設けられています。

生徒は登校後にホームベースに荷物を置き、隣接する教科教室で朝の学級活動を済ませた後、必要な教材を持って各教室に移動して授業を受けます。

教科教室が持つ2つの役割

教科センター方式により見込まれる効果

- 時間を意識して行動する習慣が身につく。

- 授業を受けるためにに生徒自身が移動することで、自ら能動的に授業を受けに行く習慣が身につき、授業に対するより積極的な姿勢につながる。

- 時間割に合わせて移動することで、先を見据えて自ら行動する習慣が身につく。

- 教室間の移動により異学年の生徒が顔を合わせる機会が増え、生徒同士の交流が深まる他、あいさつの習慣が身につく。

- 教員が教室を移動する必要が無いため、限られた授業時間を最大限活用できる。

- 休み時間や授業中に教科メディアスペースに設置されている書籍や掲示物に触れることで、授業内容だけではなく、関連した知識や興味関心を自主的に深めることができる。

- ホームベース内の掲示内容やレイアウトを各学級ごとに考え、工夫することで、学級の一体感づくりや生徒の学びにつながる。

教科メディアスペースの活用例

教科メディアスペースとは、各教科の教材や展示物が設置され、生徒が自主的に学びを深めることができる空間です。教科ごとに、教科教室の近くに設置されます。

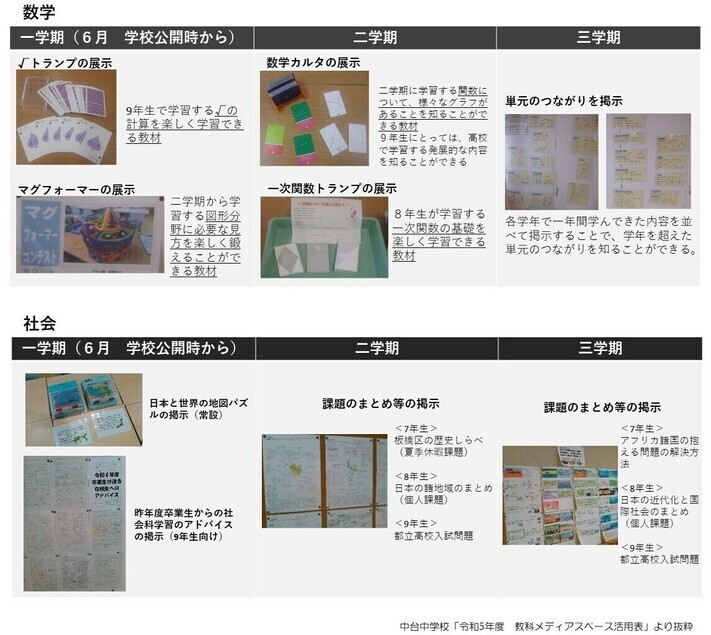

教科メディアスペースの活用例として、中台中学校の数学・社会の教科メディアスペース(令和5年度)を紹介します。

生徒・教員へのインタビュー

平成28年度から教科センター方式の学校運営を行っている中台中学校の生徒・教員に、令和5年度にお話しを伺った内容を紹介します。

質問1 授業間の休み時間は10分間ですが、時間内に教室移動をできていますか?

回答(生徒)

教室移動はスムーズで、授業開始時には全員が席についています。7年生のときは移動に時間がかかることもありましたが、上級生の様子をお手本にして慣れていきました。

質問2 体育の授業等、着替えが必要な場合も、時間内に準備ができていますか?

回答(生徒)

体育の授業がある日は、ジャージで登校するため、着替えを行う必要はありません。体育の授業終了後は、制服に着替えますが、次の授業には充分間に合っています。

質問3 中台中学校では、授業中も教室の引き戸を開放しているのですか?

回答(教員)

基本的に授業中も引き戸を開放しています。それにより、異学年の授業の様子が見え、相互に良い影響を与え合っていると感じます。例えば、7年生が上級生の授業の様子を見ることで、自然と規律ある行動を身につけることにつながります。

隣接する教室の授業の声は聞こえますが、生徒たちは影響を受けることなく、しっかりと集中して学びに向かうことができています。

質問4 教科センター方式の学校運営となることで、異学年の生徒が顔を合わせる機会が増えたと思いますが、生徒間のトラブルが増える等の影響はありましたか?

回答(教員)

生徒間のトラブルは増えていません。異学年が顔を合わせる機会が増えたことにより、生徒間の交流の深まりや、あいさつの習慣がよく身に着く等の効果がありました。また、異学年の様子が見えやすくなったことで、上級生に、下級生の見本となるようなふるまい方を身に着けてもらうことが一層重要であると感じています。

質問5 教科センター方式による学校運営となったことで、生徒との関わり方に対する教員側の意識は変わりましたか?

回答(教員)

これまで以上に、生徒全員に目を配り、積極的に声掛けをすることが重要となりました。担任する学級や授業を担当する学級の生徒であるか否かに関わらず、必要に応じて指導を一層しっかりと行っていくよう、教員間で意識共有を行っています。

質問6 ホームベース内の掲示物は、内容や掲示方法が学級ごとに異なっているようですが、どのような点を意識していますか?

回答(教員)

教科センター方式の学校運営においては、 教科と学級の掲示物の区分けをしっかりとしていくことが大切です。本稿では、各学級に関する掲示物はホームベースに設置し、教科教室には設置しない決まりとしています。

掲示物の作成は、学級の一体感づくりや生徒の学びにつながると捉えているため、ホームベース内の掲示物の内容やレイアウトについては、各学級に任せています。各学級が工夫を凝らし、ホームベース内の掲示を充実させています。

生徒たちも、掲示物の重要性を理解し、大切に扱っている様子が見受けられます。

質問7 教科センター方式の学校運営となることで、自分の所属する学級に対する帰属意識が希薄になりませんか?

回答(教員)

教科センター方式による学校運営となったことによって、生徒たちの各学級に対する帰属意識が弱まっている様子は見受けられません。

各学級のホームルームまたは音楽室、理科室などの特別教室で授業を受ける特別教室型の学校運営に比べて、教科センター方式の学校運営では、時間割に合わせて生徒が各教科の教科教室へ移動するため、生徒がホームルームで過ごす時間は限られます。しかし、教科センター方式の学校運営においても、学級ごとにまとまって学校生活を送っているため、特別教室型の学校運営と同じように、生徒たちは学級ごとの一体感を持って学校生活を送っています。

また、中台中学校では、各学級のホームベースの掲示内容やレイアウトを各学級に任せており、ホームベース内の掲示物の作成や管理を通じて、学級の一体感が一層育まれている様子が見受けられます。

質問8 教室移動が多いため、荷物の持ち運びが負担になるのではないですか。

回答(教員)

1日の授業に使用する教材を全て持ち歩くのではなく、登校時に荷物をホームベースに置き、時間割に応じて必要な教材のみをホームベースから取り出す等の工夫をすることにより、生徒たちは負担なく教室移動を行うことができています。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 新しい学校づくり課 学校配置調整第一係

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号

電話:03-3579-2624 ファクス:03-3579-4214

教育委員会事務局 新しい学校づくり課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。