第4回 オープンスペースの活用

オープンスペースとは?

学級単位の授業や活動を超え、多様な用途に活用できる空間のことを言います。

授業の中でグループワークや発表、個人ワークを行う場所として活用できる他、休み時間中の児童の遊び場として、子どもたちの居場所の選択肢を広げることにつながります。

また、学年で1つのオープンスペースを共有することで、学級が異なる児童たちに交流の機会が生まれ、学年全体の一体感につながるなどの効果が見込まれます。

板橋区では、大谷口小学校、板橋第一小学校、板橋第十小学校にオープンスペースが整備されています。また、今後改築を予定している志村小学校・志村第四中学校の新校舎にも整備する予定です。

オープンスペースの活用例(板橋第十小学校)

休み時間の様子

友人同士でカードゲームをしたり、ジョイントマットに寝転がったりと、児童たちがリラックスして過ごすことのできる憩いの場となっていました。

なお、板橋第十小学校には学年に1つオープンスペースがあり、それぞれ担当教員が児童の発達段階などに合わせて家具のレイアウトを決めています。

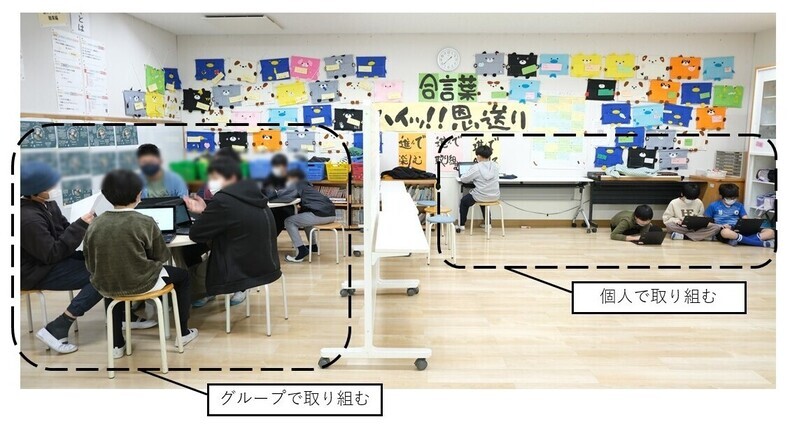

授業中の様子(6年生)

総合的な学習の時間に、児童それぞれが2分間のプレゼンテーションを作成する場面で、オープンスペースが活用されていました。

児童たちは、自分の教室やオープンスペース、廊下に設置された打合せスペースなどの中から、好きな場所を選んで作業することができます。

この授業は6年生の全学級(3クラス)合同で行われ、90人程度の児童が教室やオープンスペースなどを共用して過ごしていました。丸椅子や床に座って1人でタブレットを操作する児童や、オープンスペースに設置された丸テーブルに集まってタブレットの画面を見せ合う児童など、それぞれが自分に合ったスタイルで課題に取り組む様子が見られました。

個人で作業する時間が終わると、教員からの声かけに応じて児童たちはすぐに教室へ戻り、スムーズに授業を進めることができていました。

オープンスペースの活用に関するQ&A

板橋第十小学校の児童や教員にお話しを伺った内容を紹介します。

質問1 休み時間もオープンスペースに居ることは多いですか。気に入っているところはありますか。

回答(児童)

外遊びをすることも多いけれど、オープンスペースも良く使っています。ベンチやマットに座って友達と話せるところが好きです。

質問2 教室やオープンスペースなどの好きな場所を選択して課題に取り組める授業形式について、どのように感じていますか。

回答(児童)

それぞれ一番作業が捗る場所を選べるところが良いと思います。例えば、友達と意見を言い合いながら進めたいときはオープンスペースのテーブルに集まったり、1人で集中したいときは人の少ない場所を選んだりできます。

回答(教員)

異動してきたばかりのころは戸惑うこともありましたが、児童が取り組み方を自分で選択しながら学びに向かうことができる点に大きな価値を感じ、同じ学年を担当する教員と協力しながら授業を進めています。

質問3 授業中、教室やオープンスペースの好きな場所を選び、個人で課題に取り組めるのは何年生からですか。

回答(教員)

学校全体で明確な決まりはありませんが、各学年の担当教員が話し合い、児童たちの様子をみながら3・4年生頃から取り入れています。

質問4 教室の外で課題に取り組んでいる児童たちは、教室に戻る時間をきちんと守れていますか。

回答(教員)

教室に戻る時間に教員から全体に声をかけると、児童たちはすぐに教室に戻ってきてくれます。本校では3・4年生頃からオープンスペースを活用した授業を取り入れていることもあり、高学年の児童たちは慣れているため、大きなトラブルはほとんどありません。

質問5 オープンスペースの使い方や、家具のレイアウトはどのように決めていますか。

回答(教員)

各学年を担当する教員たちが話し合って決めています。

一度決めて終わりではなく、児童たちの発達段階や普段の様子などに合わせて、定期的にレイアウトの変更を検討する会議の時間を設けています。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 新しい学校づくり課 学校配置調整第一係

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号

電話:03-3579-2624 ファクス:03-3579-4214

教育委員会事務局 新しい学校づくり課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。