印鑑登録の申請(本人が窓口で手続きする場合)

届出される方へ

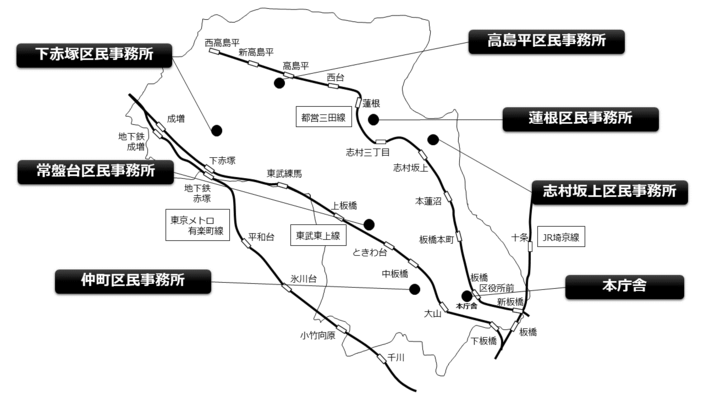

印鑑登録の届出は、本庁舎1階と区内6か所の区民事務所で受付をしております。

注:管轄区域はありませんので、どの区民事務所でも受付可能です。

本庁舎1階は、月曜日や連休明け、昼の時間帯(午前11時から午後2時)は大変込み合いますので、時間に余裕をもってお越しください。なお、本庁舎窓口の混雑状況は、以下のページ「板橋区役所リアルタイム窓口情報」よりご覧いただけます。また、「混雑予想カレンダー」にて事前に混雑予想の確認ができます。

毎週火曜日夜間及び毎月第2日曜日に本庁舎の一部窓口を開庁しています。詳細は、以下のページ「本庁舎 休日・夜間サービスのご案内」をご覧ください。

お問い合わせ

戸籍住民課の一部業務では、区民の皆様からのお電話によるお問い合わせに対応するため、AIを活用した自動応答システムを導入いたしました。

ご利用方法

1. 03-6744-4539にお電話ください

2.音声ガイダンスに従い、ご質問内容をお話ください

3.ご質問内容に応じて対話型AIが回答いたします

受付時間

・24時間365日

留意事項

・本システムは一般的なご案内を目的としており、個別具体的な判断を要する事案については対応いたしかねます。

・本システムの利用にあたり、氏名や住所などの個人情報のお話はご遠慮ください。

印鑑登録できる方

- 満15歳以上で板橋区に住民登録があり、成年被後見人でない方

注:成年被後見人の方は、法定代理人の方が同行すれば、印鑑登録できる場合があります。

詳細は、以下のページ「成年被後見人の印鑑登録の申請」をご確認ください。

登録ができる印鑑

- 以下の1から3をすべて満たす印鑑が登録できます。

- 印影の1辺の長さが8ミリメートルの正方形より大きく、25ミリメートルの正方形に収まるもの

- 下の「登録ができない印鑑」に該当しないもの

- 住民票に記載されている「氏」・「名」・「氏名」・「旧氏」・「氏」と「名」との一部の組み合わせ・「旧氏」と「名」との一部の組み合わせを表記したもの

- 旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。旧氏で印鑑登録の申請をする場合は、事前に住民票に旧氏を記載するお手続きが必要です。詳細につきましては、以下のリンク「旧氏(旧姓)の住民票などへの併記」をご確認ください。

- 外国人住民の方は、以下のリンク「外国人住民の方の印鑑登録」をご確認ください。

登録ができない印鑑

以下のいずれか1つでも該当する印鑑は、登録ができません。ご了承ください。

- 同世帯員が既に印鑑登録している印鑑

- 判読が困難な印鑑

- 職業、資格、その他氏名以外の事項をあわせて彫った印鑑

- 動物の姿を用いて文字を表している印鑑

- 絵・写真入りの印鑑、外枠が模様の印鑑、逆さ彫刻の印鑑

- ゴム印や指輪印などの変形・摩滅しやすい材質の印鑑

- 外枠(輪郭)が欠けていたり、外枠(輪郭)がない印鑑

- 印面が平らでない、摩滅している印鑑

- ダイヤルなどにより印影が変わる印鑑

- 1個の印材の両端に印を刻んでいる印鑑

- 印影の1辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの、25ミリメートルの正方形に収まらないもの

- 氏名や旧氏の振り仮名の印鑑

- その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと区長が認めたもの

注意事項

- 認印など同一のものが大量に生産されるような印鑑は類似印との判別が困難なため、なるべく登録印として使用しないでください。

- 消せるペンで記入されている申請書や回答書は、受付することができません。消えないペンで記入してください。

- 既に板橋区で印鑑登録をしたことがあり、今回改めて印鑑登録する場合は、同時に既に登録されている印鑑登録の廃止や亡失のお手続きが必要です。詳しくは、本ページの下の「その他届け出が必要な場合について」をご確認ください。

登録の方法

本人が窓口で手続きする場合

手続き方法と登録完了までにかかる日数

印鑑登録する本人が窓口までお越しいただき、登録申請するには以下の3つの方法があります。

| 手続き方法 | 登録完了までにかかる日数 |

|---|---|

|

1.照会書(郵送)による確認【原則】 |

1週間から10日程度(郵便事情で届かない場合などを除く) |

| 2.官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)による確認【特例】 | 即日 |

| 3.保証人による確認(東京都内で印鑑登録をしている人を保証人として登録する方法)【特例】 | 即日 |

詳細な手続き方法については、以下をご確認ください。

1:照会書(郵送)による確認【原則】

窓口で本人からの印鑑登録の申請受付後、本人確認及び本人の意思確認のため、本人の住民登録されている住所に「照会書(兼回答書)」という文書を転送不要の郵便で送付いたします。

「照会書(兼回答書)」が届きましたら、回答書部分に必要事項を記入及び登録印を押印し、「照会書(兼回答書)」に記載された回答期限までに、本人確認書類と併せて登録申請された同じ窓口へお持ちください。回答書と引き替えに「印鑑登録証」を交付します。また、同時に印鑑登録証明書の発行が可能となります。

登録完了までにかかる日数

1週間から10日程度(郵便事情で届かない場合などを除く)

必要なもの

- 申請時

- 登録する印鑑

- 本人確認資料(資格確認書・年金手帳・基礎年金番号通知書・社員証・診察券など2点)

- 印鑑登録証受領時(回答書の提出時)

- 回答書

- 登録する印鑑

- 本人確認資料(資格確認書・年金手帳・基礎年金番号通知書・社員証・診察券など2点)

- 登録手数料100円

注意事項

- 2回の来庁が必要です。申請時、印鑑登録証受領時ともに同じ窓口で手続きします。異なる窓口でのお手続きはできません。

- 回答書に本人が必要事項を記入し、登録する印鑑を押印のうえ、30日以内(受付日を含む)に登録申請をした窓口に本人がお持ちください。期限を経過しても手続きがない場合は、登録申請は無効となりますので、ご注意ください。

- 回答書の必要事項の記入及び登録印の押印は、原本に記入及び押印し、窓口へお持ちください。複写した回答書では受付できません。

- 「照会書(兼回答書)」の文書は転送不要で送付しますので、郵便物の転送届をされている場合は、事前に転送解除をしてください。

- 回答書は、鉛筆や消えやすいインク(消せるボールペン等)で書かないでください。

- 郵送では受付できません。また、「印鑑登録証」は郵送いたしません。窓口にて回答書と引き替えに「印鑑登録証」をお渡しします。

- 本人確認資料は、有効期限内のものに限ります。

2:官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)による確認【特例】

窓口で本人が日本国の官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証など)やパスポートを提示して印鑑登録をする場合に限っては、即日で印鑑登録することができます。手続き完了後、即日で「印鑑登録証」を交付します。また、即日で印鑑登録証明書の発行が可能となります。

登録完了までにかかる日数

即日

必要なもの

- 登録する印鑑

- 官公署が発行した顔写真付きの身分証明書1点

マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・特別永住者証明書・在留カードなど - 登録手数料100円

注意事項

- 本人確認資料は、有効期限内のものに限ります。

3:保証人による確認(東京都内で印鑑登録をしている方を保証人として登録する方法)【特例】

東京都内で印鑑登録をしている方(保証人)が印鑑登録申請者を本人であると保証することで、即日で印鑑登録することができます。

保証人(都内の区市町村で印鑑登録をしている方)に印鑑登録申請書の保証人欄に署名及び印鑑登録済み登録印で押印、その他必要事項を記入してもらった申請書と保証人の印鑑登録証明書(3か月以内に発行したもの)を印鑑登録する本人が窓口にお持ちいただいた場合に、即日で印鑑登録することができます。手続き完了後、即日で「印鑑登録証」を交付します。また、即日で印鑑登録証明書の発行が可能となります。

登録完了までにかかる日数

即日

必要なもの

- 登録する印鑑

- 印鑑登録する方の本人確認資料(資格確認書・年金手帳・基礎年金番号通知書・社員証・診察券など2点)

- 保証人の登録印

- 保証人の印鑑登録証明書(3か月以内のもの。板橋区で印鑑登録をしている場合は、証明書の添付は不要です。ただし、印鑑登録申請書の保証人欄に印鑑登録番号を記入する必要がありますので、「印鑑登録証」をお持ちください。)

- 登録手数料100円

- 登録する印鑑

- 印鑑登録する方の本人確認資料(資格確認書・年金手帳・基礎年金番号通知書・社員証・診察券など2点)

- 保証人の印鑑登録証明書(3か月以内のもの。板橋区で印鑑登録をしている場合は、証明書の添付は不要です。印鑑登録申請書の保証人欄に「印鑑登録証」の登録番号を記入してください。)

- 印鑑登録申請書の保証人欄に保証人が署名及び印鑑登録済みの登録印を押印、その他必要事項を記入済みの申請書

- 登録手数料100円

注意事項

- 保証人となる方は、東京都内で印鑑登録をしている方のみです。

- 保証人が一緒に来庁しない場合で、印鑑登録申請書の保証人欄に記入漏れなどの不備がある場合は、受付することができません。

- 保証人の印鑑登録証明書は、3か月以内に発行された原本を提出してください。

- 保証人が板橋区で印鑑登録されている場合は、印鑑登録証明書の添付は不要ですが、印鑑登録申請書の保証人欄に保証人の「印鑑登録証」の登録番号の記入が必要です。

- 印鑑登録申請書の様式は、このページの最後にある添付ファイル「印鑑登録/廃止等申請(届)書・印鑑登録証明書交付申請書」をご使用ください。

- 本人確認資料は、有効期限内のものに限ります。

代理人が印鑑登録の申請をする場合は、以下のページ「印鑑登録の申請(代理人が窓口で手続きする場合)」をご確認ください。

手数料

登録料100円

印鑑登録の申請が完了すると、印鑑登録証を交付いたします。

印鑑登録証の提示がないと、本人であっても印鑑登録証明書が発行できませんので、大切に保管してください。

印鑑登録証明書の請求について

印鑑登録証明書の請求につきましては、以下のページ「印鑑登録証明書の請求」をご確認ください。

その他届出が必要な場合について

既に板橋区で印鑑登録をしたことがあり、今回改めて印鑑登録する場合は、同時に既に登録されている印鑑登録の廃止や亡失のお手続きが必要です。

改印により改めて印鑑登録される場合は、以下のページ「印鑑登録の廃止」をご確認ください。

今までの印鑑登録証(いたばし区民カード)をなくしたり、盗難、焼失した場合は、以下のページ「印鑑登録証の亡失(紛失)」をご確認ください。

方書の記載について

現在の住民票に方書(かたがき)が記載されている方は、平成29年1月4日より「印鑑登録証明書」の住所欄に方書が記載されます。方書とはマンションやアパートの名称、○○方などのことです。方書の記載を希望されない場合は、窓口でお手続きをしてください。

自動交付機の設置期限について

自動交付機の設置は平成29年9月30日をもって終了となりました。平成29年10月1日以降も、印鑑登録されている方の「いたばし区民カード」には「印鑑登録証」としての機能は残ります。このため、窓口で「印鑑登録証明書」の発行を申請する際は、引き続き「いたばし区民カード」が必要です。

板橋区外へ転出する場合

印鑑登録している方が区外へ引越しされると、転出(予定)日をもって登録が抹消されますので、印鑑登録廃止申請は不要です。「印鑑登録証(いたばし区民カード)」については、引越し後にハサミを入れて処分してください。

法人が印鑑登録する場合

以下にお問い合わせください。

東京法務局板橋出張所 板橋区板橋一丁目44番6号 電話03-3964-5385

窓口・問い合わせ先

板橋区役所1階 戸籍住民課住民異動係 電話:03-3579-2205

- 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(火曜日は午後7時まで)注:年末年始(12月29日から1月3日)・祝日を除く

- 第二日曜日 午前9時から午後5時まで

区民事務所

- 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで 注:年末年始(12月29日から1月3日)・祝日を除く

詳細は、以下のページ「区民事務所」をご確認ください。

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

区民文化部 戸籍住民課 住民異動係

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号

AI専用電話:03-6744-4539 ファクス:03-5248-7096

区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。