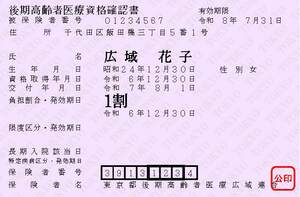

資格確認書

資格確認書

令和6年12月2日以降、紙の保険証は新たに発行されておりません。

資格確認書は医療機関等で提示することにより、これまでの保険証と同様に、保険診療を受けることができるものです。

令和7年8月1日以降はマイナ保険証(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)または資格確認書により医療機関等を受診してください。

令和7年8月1日から令和8年7月31日の期間に75歳になる方へ

マイナ保険証の保有状況に関わらず、資格確認書(藤色・有効期限令和8年7月31日)を、誕生日の前月20日以降に特定記録郵便で郵送します。なお、この運用は令和6年12月2日から令和8年7月31日までの暫定的なものです。

資格確認書を医療機関等で提示することにより、これまでの保険証と同様に保険診療を受けることが出来ます。

資格確認書の任意記載事項(高額療養費の適用区分等)について

※記載に申請手続きが必要となる場合がございます。

保険証の新規発行終了に伴い、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、減額証)と限度額適用認定証(以下、限度証)も発行されておりません。今後は自己負担限度額(高額療養費)の適用区分や、認定を受けた特定疾病の区分を資格確認書に記載することができるようになりました。適用区分を記載した資格確認書を提示することで、各証と同様の保険給付を受けることが出来ます。なお、特定疾病療養受領証は廃止とならないため、今後も引き続きご利用いただけます。

※自己負担限度額の適用区分を記載した資格確認書を交付した場合、現在お持ちの資格確認書(任意記載事項欄に記載がないもの)を回収させていただきます。

マイナ保険証で医療機関等を受診する場合は、手続きなしで限度額を超える支払いが免除されるため、資格確認書(任意記載事項欄に記載されたもの)は不要です。

令和7年8月1日以降の減額証・限度証をご希望の方へ

令和6年12月2日以降は減額証・限度証を発行することが出来ません。

ご希望の方には、申請により自己負担限度額の適用区分を記載した資格確認書を交付します(初回のみ申請が必要)。

※自己負担限度額の適用区分を記載した資格確認書を交付した場合、現在お持ちの資格確認書(任意記載事項欄に記載がないもの)を回収させていただきます。

ただし、令和7年8月1日以降、下記に該当し、マイナ保険証をお持ちではない方には、申請によらず、令和7年7月下旬頃に自己負担限度額の適用区分が記載された資格確認書を郵送します。

(1)原則令和7年度住民税非課税世帯に該当する方で、減額証の交付を一度でも受けたことがある方

(2)原則負担区分が現役並み所得IまたはIIに該当し、限度証の交付を過去に一度でも受けたことがある方

(3)自己負担限度額の適用区分を記載した資格確認書の交付を一度でも受けたことがある方

令和6年12月2日以降に特定疾病療養受領証をご希望の方へ

令和6年12月2日以降、資格確認書の任意記載事項欄に特定疾病区分を記載することもできます。

また、従来通り、特定疾病療養受領証の交付も可能です。

※特定疾病区分を記載した資格確認書を交付した場合、現在お持ちの資格確認書(任意記載事項欄に記載がないもの)を回収させていただきます。

申請について

申請方法

郵送もしくは窓口での申請

郵送による申請

郵送による申請を希望される場合は、お手数ですが、

- 被保険者番号

- 被保険者氏名・カナ

- 被保険者の生年月日

- 被保険者の住所

を明記のうえ、下記問い合わせフォームからお問い合わせください。

- 該当する場合、申請書と返信用封筒をお問い合わせくださった方のご住所にお送りします。申請書に必要事項を記入の上、ご返送ください。

- 該当しない場合、メール等で該当しない旨を回答させていただきます。

窓口での申請

申請ができる窓口

- 後期高齢医療制度課(北館2階13番窓口)

- お近くの区民事務所

窓口申請時に必要なもの

被保険者本人がご申請する場合

- 資格確認書

- マイナンバーカードまたは通知カード

代行者が申請する場合

被保険者本人が申請窓口に来ることが困難な場合は、代行者の方が申請することもできます。

上記に加え、代行者(窓口にいらっしゃる方)の本人確認書類もお持ちください。この場合、委任状不要です。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 後期高齢医療制度課 資格給付係

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号

電話:03-3579-2373 ファクス:03-3579-3402

健康生きがい部 後期高齢医療制度課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。