日曜寺のご案内

約300年前、江戸時代に建てられたと伝わる真言宗霊雲寺派寺院。本尊は愛染明王。

8代将軍徳川吉宗の二男の田安宗武が、当時の住職を深く信頼しており、田安家の繁栄を願うお寺として整備し、仏画などを贈りました。お寺には田安家が奉納した仏画や、寺院の看板(扁額)などがあります。

また、「愛染」が「藍染」と音が似ていることから染物職人にも信仰されてきたお寺です。

江戸時代から、板橋宿周辺の名所の一つとして親しまれてきました。

所在地

板橋区大和町42‐1

交通

都営三田線「板橋本町」徒歩8分

東武東上線「中板橋」徒歩15分

国際興業バス「上宿」徒歩4分

日曜寺扁額

扁額とは、山門や本堂に掲げられたお寺の看板。

日曜寺の山門に掛けられている「日曜寺扁額」は、松平定信(1759~1829)の筆。

右から「日曜寺」と草書で書かれています。

松平定信は、日曜寺を整備した田安宗武(8代将軍徳川吉宗の二男、1716~1771)の七男。陸奥国白川藩の3代目藩主。

徹底的な節約を命令した「寛政の改革」を行い、江戸幕府の財政や社会の回復を目指した人物です。

定信は、父の田安宗武の生誕100年を記念して、文化12年(1815)に、父宗武が大事にしていた日曜寺に扁額を贈りました。

●大きさ 縦80センチメートル、幅153センチメートル ●欅材

所蔵文化財

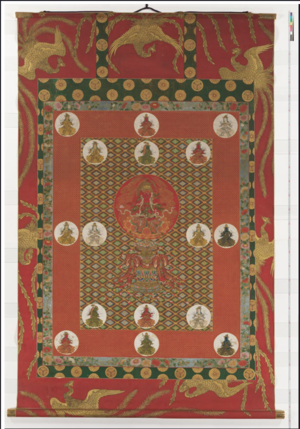

日曜寺田安家奉納仏画

徳川将軍家一門の田安宗武(8代将軍徳川吉宗の二男、御三卿田安家の祖)とその家族が奉納したと伝わる仏画。

内訳は、愛染曼荼羅1幅、両界曼荼羅(金剛界曼荼羅・胎蔵界曼荼羅各1幅)、弘法大師影像1幅の計4幅。

愛染曼荼羅は縦約3m、横2mの大きさ。

中央に日曜寺の本尊の愛染明王を描き、周りに鳳凰が舞う、赤と金の華麗かつ精緻な色彩が印象的。

截金という伝統的な技法を使って、衣紋などの細かい模様を表現しています。

実は、表具まで全て絵で描かれている点も特徴です。また、表具には三葉葵紋も描かれています。

江戸時代後期、19世紀に書かれた史料『新編武蔵風土記』にも記されている曼荼羅です。

※通常非公開。

●愛染曼荼羅 縦288.0センチメートル、横194.5センチメートル、絹本著色、描表装

●金剛界曼荼羅 縦264.0センチメートル、横216.0センチメートル、紙本著色、描表装

●胎蔵界曼荼羅 縦262.0センチメートル、横217.0センチメートル、紙本著色、描表装

●弘法大師影像 縦142.5センチメートル、横50.3センチメートル、絹本著色、描表装

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 生涯学習課

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号

電話:03-3579-2633 ファクス:03-3579-2635

教育委員会事務局 生涯学習課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。