高島平地域のまちづくりに関するQ&A

これまで区に多く寄せられた高島平地域のまちづくりに関するお問い合わせを、Q&A形式で整理しました。皆さまのご疑問やご不安の解消の一助になれば、幸いです。

これからも様々な形で工夫を凝らしながらまちづくりの広報周知を進め、区民の皆さまのご理解やご協力が得られるよう努めて参ります。

用語の定義

高島平団地:UR都市機構の賃貸団地及びUR都市機構が販売した分譲団地の総称

旧高七小:旧高島第七小学校の略称

再整備地区:旧高七小跡地、高島平健康福祉センター、高島平図書館、高島平区民事務所、高島平地域センター、高島平児童館、高島平区民館及び旧高島平健康福祉センター跡地からなる区有地約2ヘクタール

再整備地区(1):再整備地区内の北側、区有地約1ヘクタール(拡大図参照)

暫定広場:旧高七小の校庭の一部、区有地約0.4ヘクタール(拡大図参照)

UR都市機構:独立行政法人都市再生機構の略称

33街区:高島平二丁目33番地の街区のことであり、別名「駅周辺エリア」のこと

交流核エリア:旧高七小跡地などの公共用地を起点に都市再生を展開し、地域内外の交流の中心となる「交流核」を形成していくエリア

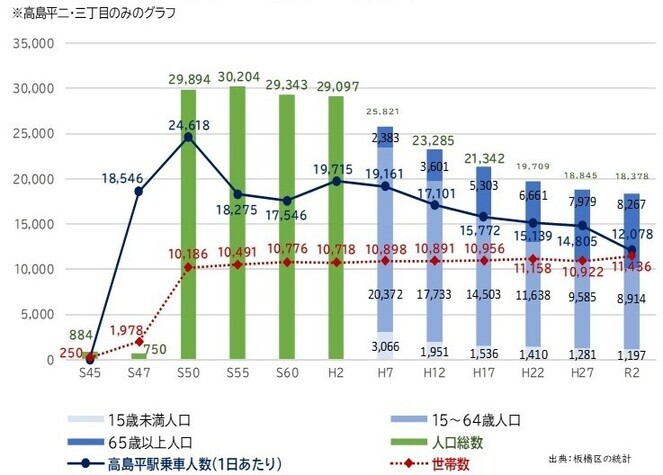

Q:高島平の成り立ちを教えてください。

高島平一帯は、徳丸ケ原(とくまるがはら)と呼ばれる湿地帯でした。1841年(天保12年)には長崎出身で西洋砲術家の高島秋帆(しゅうはん)指揮の下で、洋式砲術調練が行われ、「高島平」という地名は、この高島秋帆に由来します。

約50年前の高度経済成長期に、都会への人口流入による住宅不足を解消するために日本住宅公団(現UR都市機構)が大規模な土地区画整理事業を実施し、高島平団地を含む大量の高層・中層の集合住宅が建設され、現在のまちの姿が形成されました。

当時は、東洋一のマンモス団地として隆盛を極め、団地も子育て世帯にとって憧れの暮らしの象徴とされ、にぎわいと活気に満ち溢れていました。

Q:高島平が抱える課題や問題点とは、具体的に何ですか。

まち全体が同時期に整備された背景もあり、建設から約50年が経過し、少子・超高齢社会の進行、公共施設を含むインフラの老朽化、水害等への 備えなど、解決すべき様々な課題が一気に顕在化しています。区では、これらの課題を解決するため、平成27年に高島平地域グランドデザインを策定し、計画的なまちづくりを進めることとしました。

Q:区が高島平の再生を考え、始動させるに至った理由は、何ですか。

課題や社会経済変化などに対応しながら、50年、100年先を見据えた持続可能な都市へと転換していくことが必要と判断し、2014(平成26)年から検討に着手し、2015(平成27)年に中長期のまちづくりの理念や将来像、進むべき方向性を示した構想である「高島平地域グランドデザイン」を策定しました。

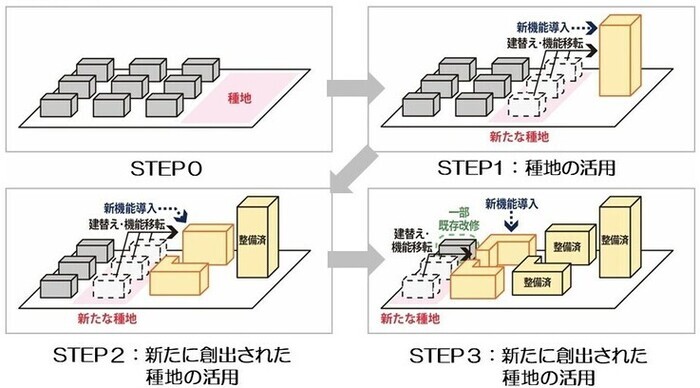

Q:区が進める連鎖的都市再生とは、どういったものですか。

再整備地区を「種地」として活用しながら、周辺の建物更新を連続的に促進・誘導することで、地域として資産の有効活用や土地利用転換の流れを生み出し、まちの誕生当時の様な活気が生み出されることをめざしています。

Q:再整備地区の活用が、今回の都市再生にどう資するのですか。

再整備地区の一部である再整備地区(1)については、連鎖的都市再生の第一歩として、UR都市機構が建替えを検討している高島平二丁目33番街区にお住まいの方の移転先となる住宅の整備に活用し、建替えを推進する用地とすることで、お住まいの方の引っ越しが1度で済むなどの負担の軽減に繋がり、居住の安定と生活の継続にも寄与するものと考えています。また、残る暫定広場については、地域活動に資する広場として暫定的に整備する予定です。

さらに、この連鎖的都市再生が進むことで、地域の価値向上も図れると考えており、土地や建物をお持ちの皆さまが自分たちの将来を描きやすい環境づくりに資することにもなると考えています。

Q:区は、再整備地区(1)をURに売却するのか。

区は、UR都市機構と協働でまちづくりを行い、高島平団地の再生や公共・公益施設の再整備、新たな都市機能の集約などをめざしています。

再整備地区の一部は、将来的にUR都市機構が所有する高島平駅前の敷地と土地交換を視野に入れており、売却する予定はありません。

Q:高島平三丁目の分譲団地については、どう考えていますか。

三丁目分譲団地の将来のあり方については、まず所有者間でしっかりと議論され、その結果をしっかりと発意していただくことが必要です。そのため、高島平二・三丁目周辺地区地区計画の区域からも除いています。

区としては、地域の価値向上に努め、将来予測を含めた地域課題の解決に向けた土地利用計画を示し、所有者の皆さまが将来を描きやすい環境づくりを進めることが重要であると認識しています。

Q:再整備地区(1)の建築物等の高さの最高限度を45mから110mに緩和するのは、何故ですか。

連鎖的都市再生の実施に当たっては、現在お住まいの方の居住の安定や生活の継続性に配慮して進めていくことが必要です。

再整備地区(1)は、連鎖的都市再生の第一歩として次の連鎖につなげていくため、高島平二丁目33街区にお住まいの方の移転先となる住宅や商業施設に加え、高島平地域の特徴の1つである、敷地内にゆとりある広場等の屋外空間などを計画しています。これらの実現のため、建築面積をある程度制限しつつ、多くの住戸数を確保するといった敷地を有効活用する観点から、高さを緩和する計画としています。

これは、周辺環境にも配慮した形となり、総合的に勘案して妥当な考え方であると考えています。

また、高さの他に、容積率の規制緩和も制度上可能ではありますが、区は元々指定している容積率(500%)の範囲の中での都市再生を想定しており、区内の類似事例である浮間舟渡駅のアイタワー(107m)や板橋駅の板橋 ビュータワー(103m)の高さとも比較しながら、最大値を勘案した結果、高さの最高限度110mを設定しました。

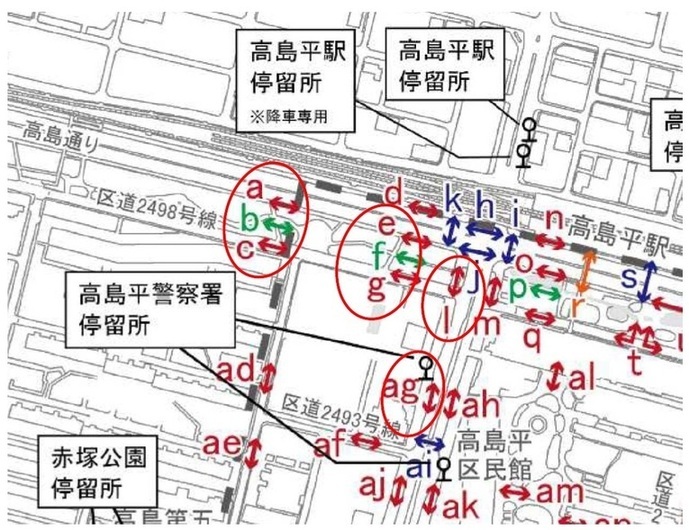

Q:2つの区道が高島平緑地(緩衝緑地)を縦断する形で高島通りまで延伸する計画としているのは、何故ですか。

再整備地区や高島平二丁目33街区の再整備にあたり、各施設にアクセスしてくる車両動線の確保が課題となります。

まちづくりの基本方針としては、けやき通りやプロムナードを中心とした「ウォーカブルなまち」をめざしており、歩行者と車両動線の両立を実現するため、安全面や住環境に配慮した上で、2つの区道を延伸して、高島通りから車両が出入りできるような道路整備を行うことで、地域内交通量の増加の抑制と平準化が図れると考えています。

道路を延伸して交通処理能力を高めることも歩行者・自転車等への安全面から必要なことであり、仮に道路を延伸しないで進めた場合は、新たに生じる交通量が通学路に集中する、歩行者・自転車交通量が多い場所から車両の出入りが必要になるなどの安全上の問題が強く懸念されることから、道路の延伸を計画するものです。

Q:「高島平二・三丁目周辺地区地区計画」の都市計画手段を、具体的な建築計画や道路計画が示されない中で進めなければならないのは、何故ですか。

将来の社会変化や新たなニーズに応え、柔軟で持続可能な都市へと転換していくためには、まちづくりの進展に伴い、段階的に具体化していくことが有効であると考えています。

また、建物の老朽化や高齢化が進む高島平地域では、スピード感を持ってまちづくりを進めることも非常に大切です。その段階に応じて、まちにとって良いものを選びながら、都市再生を進めていきたいと考えています。

なお、地区計画は、それぞれの地区の特性に応じて良好な都市環境の形成を図ることを目的として、都市計画法関係規定により定めるものです。地区整備計画を定める区域に道路、公園等の地区施設と、建築物等を建てる際のルールとして、建物の用途、建蔽率の最高限度、最低敷地面積、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度等を一体的に定められるものです。そのため、地区計画の決定によって、建築物等のルールが確定し、設計条件が整うことになり、連鎖的都市再生の第一歩にあたる、再整備地区(1)において、UR都市機構が新たに建設する賃貸住宅・商業・広場などの設計などがスタートするものと考えています。

なお、具体の建築計画は、地区計画で定めた内容や関係法令を遵守し、周辺環境への影響を確認しながら検討が進められます。また、道路形状についても、道路管理者及び交通管理者との協議等を踏まえ、安全に十分配慮した計画となるよう検討を進めることになります。

Q:区は、高島平二・三丁目周辺地区地区計画の策定に際し、住民への説明が少なすぎるといった報道もあるが、事実ですか。

今回の地区計画については、地区計画策定に向けた区案の段階で全体説明会を2回(令和6年6月)実施し、原案の段階では、全体説明会2回(令和6年9月)、オープンハウス型説明会を2回開催するとともに、現地窓口相談会を9回(令和6年9月から10月)開催しました。

さらに、地区計画案の段階では、地域の方々の関心事となっている道路や交通、建物の高さに関することなど、専門的で個別の疑問や相談に対し、より丁寧な対応を行うため、まちづくりギャラリーと題した個別相談会を25回(令和7年2月から3月)、オープンハウス型説明会を2回(令和7年3月)開催するなど、多くの機会を確保してまいりました。

Q:再整備地区(1)のUR都市機構の建築工事は、いつから始まりいつ頃終わる予定ですか。

令和7年度に旧高七小の解体工事設計に着手し、令和8年度から旧高七小の解体工事に着手する予定です。解体工事完了後にUR都市機構によって再整備地区(1)での建築工事が始まることになりますが、着工及び竣工の時期は、現時点では未定となっています。

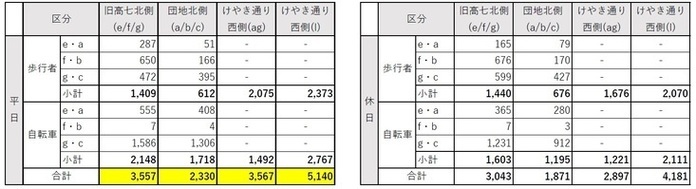

Q:区は、道路計画の前提として、けやき通り西側歩道(南北方向)と旧高七小北側道路(東西方向)の歩行者・自転車の現状の交通量については、どのように捉えていますか。

2024年9月に実施した交通量調査の結果(平日12時間※)については、下記のとおり捉えています。

けやき通り西側歩道(南北方向)・・・3,567~5,140

旧高七小北側道路(東西方向)・・・2,330~3,557

※休日も同様の傾向

なお、下記図のa、b、c及びe、f、gは東西方向の歩行者・自動車交通量をl、agは南北方向の歩行者・自動車交通量を調査しています。

Q:高島平二・三丁目周辺地区 地区計画は、決定したのでしょうか。

令和7年4月21日に板橋区都市計画審議会から答申を頂きました。その後、手続きを進めて、令和7年6月23日に地区計画を決定いたしました。

Q:地区計画の条例を定めるのは何故ですか。

地区計画の条例を定めることで、建築基準法第68条の2に基づき、建築確認申請に地区計画の規制が位置付けられることとなり、規制の担保性を高めることができます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進室 高島平まちづくり推進課

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号

電話:03-3579-2183 ファクス:03-3579-5437

まちづくり推進室 高島平まちづくり推進課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。