生ごみ減量・食品ロス削減

-

「もったいない」食品ロスを減らそう!

「もったいない」食品ロスを減らそう!

-

いたばしみんなの食べきりチャレンジ運動

いたばしみんなの食べきりチャレンジ運動

-

いたばしみんなの食べきりチャレンジ運動参加協力店

いたばしみんなの食べきりチャレンジ運動参加協力店

-

「いたばし×タベスケ」で美味しく手軽に食品ロス削減!!

「いたばし×タベスケ」で美味しく手軽に食品ロス削減!!

-

令和7年度 いたばし食べきりレシピコンテスト【令和7年度の募集は終了しました】

令和7年度 いたばし食べきりレシピコンテスト【令和7年度の募集は終了しました】

-

令和7年度いたばし食べきりレシピコンテスト入賞作品を発表します

令和7年度いたばし食べきりレシピコンテスト入賞作品を発表します

-

フードドライブ(未利用食品等の回収)について

フードドライブ(未利用食品等の回収)について

-

生ごみのリサイクル たい肥をつくろう!

生ごみのリサイクル たい肥をつくろう!

-

令和7年度水切りチャレンジ 参加者募集!! 【令和7年度の募集は終了しました】

令和7年度水切りチャレンジ 参加者募集!! 【令和7年度の募集は終了しました】

-

令和7年度水切りチャレンジ 結果発表!

令和7年度水切りチャレンジ 結果発表!

生ごみと食品ロスについて

生ごみとは、野菜や果物の皮や芯や種、魚や肉の骨、卵の殻、食べ残しや期限切れなどにより捨てられてしまう食品などのことです。

生ごみのうち、「食べられるのに捨てられてしまう」もののことを食品ロスといいます。

生ごみや食品ロスの現状

令和6年度の組成調査では、板橋区内の可燃ごみのうち、36.1%が生ごみとなっています。

また、食品ロスは日本全体で年間約464万トンといわれており(令和5年度推計)、これは国民一人あたりおにぎり約1個分(約102グラム)の食べ物が毎日捨てられている計算になります。

まだ食べられるのに捨てられてしまうのは、食べ物が無駄になってしまい、もったいないですね。また、日本は食料の多くを輸入に頼る一方で多くの食料が廃棄されています。世界中に食べ物に困っている人がいる状況の中で、この問題は無視できないものです。

食品ロスについてはこちらもご覧ください。

生ごみや食品ロスは環境にも影響を及ぼします。

生ごみの約8割は水分といわれています。水分が多い生ごみはたくさん捨てられてしまうと次のような問題につながるおそれがあります。

- 水分が多いことにより、ごみが重くなり収集運搬に多くのエネルギーを使用するとともに、燃えにくくごみの焼却に多くのエネルギーを使用するため、二酸化炭素の排出量の増に繋がる。

- 腐りやすく、悪臭などによりご家庭のごみ箱や地域の集積所など、住環境に悪影響を及ぼす。

生ごみ減量・食品ロス削減のために

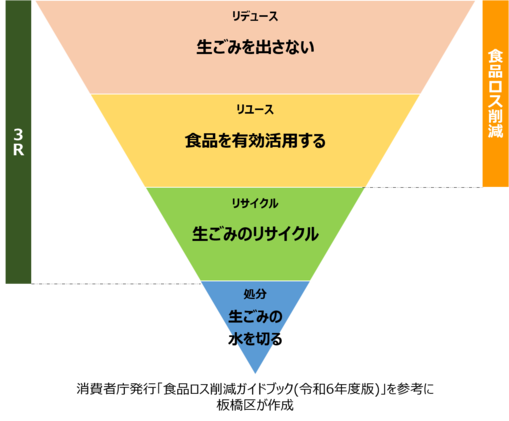

生ごみの減量や食品ロス削減も3Rに当てはめて考えてみましょう。

3Rの考え方では、まず第一にリデュース(発生抑制)、その次にリユース(有効活用)、最後にリサイクル(資源循環)に取り組んでいくことが重要であるとしています。これらに取り組んだうえで、廃棄が発生した場合は、その量を最小限に抑えることが大切です。

生ごみや食品ロスでも、まずは生ごみを出さないこと(リデュース)を第一に考え、次に食品の有効活用(リユース)を検討していきましょう。特に食品ロスは、このリデュースとリユースに取り組んでいくことで削減することができます。

そしてさらに、生ごみのリサイクルに取り組んでみたり、生ごみの水切りなどを通してごみの重量を減らしたりして、生ごみの減量に取り組んでいきましょう。

生ごみを出さないようにしましょう

生ごみの減量・食品ロス削減のためには、生ごみを出さないようにすることが第一歩です。

食材は使う分だけ買う、食べられる分だけ調理する、残さず食べきるようにして、生ごみを出さないようにしましょう。

食品を有効活用しましょう

やむを得ず残ってしまった料理はリメイクしてみたり、どうしても使いきれなかった食品を必要とする人へ届けたり(フードドライブ)、食品を有効活用しましょう。

- 令和7年度 いたばし食べきりレシピコンテスト【令和7年度の募集は終了しました】

- 令和7年度いたばし食べきりレシピコンテスト入賞作品を発表します

- 令和6年度いたばし食べきりレシピコンテスト入賞作品を発表します

- フードドライブ(未利用食品等の回収)について

- 「親子サルベージ・パーティ®」を開催しました!

生ごみをリサイクルしましょう

野菜の皮などの生ごみを土や米ぬかと混ぜ合わせると、土の中の微生物が生ごみを分解し、養分の高いたい肥をつくることができます。

生ごみの水切りましょう

生ごみに含まれる水分を少なくすることで、エネルギー使用量をおさえて二酸化炭素の排出量削減に繋がるとともに、住環境を清潔に保つことができます。