コラム「史跡公園実験室」第3回

傾げる標柱、動く境界線 その2

前回、ある市民の方からお問い合わせのあった「傾げる標柱」を紹介しました。この標柱は、いつ建てられ、どうしてこの場所に残っているのでしょうか。

3、拡大していった板橋火薬製造所

日本初の官営火薬工場である板橋火薬製造所ができたのは、明治9年のことです。もともとこの地には、地名の由来となった加賀藩下屋敷平尾邸がありましたが、明治4年、加賀藩が版籍奉還に先立って新政府に屋敷地を返還、その跡地の一部約3万坪を得た陸軍が板橋火薬製造所を建設したことに始まります。

その後、徐々に敷地が拡大されてゆき、昭和20年の終戦時には約5倍の15万坪余りの大工場となっていました。つまり敷地の境界線は、少しずつ外へ外へと動いていった、ということです。

4、「古い境界線」の上に

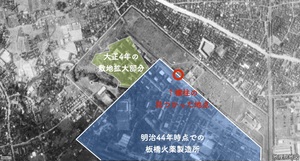

次に敷地拡大の様子を航空写真や史料で見てみましょう。

図1は、戦前の航空写真に板橋火薬製造所の敷地を表したものです。水色の部分は明治44年までの板橋火薬製造所の範囲、緑色は大正4年に拡大された敷地です。その北側に広がる空き地のように見える敷地も、大正6年から8年頃に板橋火薬製造所へ組み込まれたことが史料からわかっています。

今回市民の方からお問い合わせのあった標柱は、赤い丸で示した部分に当たります。明治44年頃の外周部分にちょうど位置しています。つまり、明治期の火薬製造所の境界線を表す標柱だったことがわかりました。

これまで私たちは、最も新しい時期の敷地の外周部分に標柱があるだろうと考えていました。事実、現存する標柱は、全てその新しい時期の外周部分にあります。しかし今回新しく見つかった「傾げる標柱」は、敷地の「中央部分」ではなく、明治期の「古い境界線」上に残っていたのです。

それでは、なぜ首を傾げるように倒れた形で残っているのでしょう。火薬製造所の敷地が拡大した時点で切断されたのか、それとも近年の道路舗装で横に倒されたのか、残念ながら史料から明らかにすることはできません。いずれにしても、境界線を指し示すという「本来の機能を失ったこと」を表していると言えるでしょう。

5、まとめ

時は過ぎていきます。そしてその痕跡は、見えるところや見えないところに、積み重なっていきます。

明治9年から昭和20年まで、約70年間存在した板橋火薬製造所は、その時間の中で少しずつ敷地が拡大して、その都度外側へ境界線も動いていきました。今回見つかった「傾げる標柱」は、境界線の移動を表す遺構だったのです。市民の方のお問い合わせから、私たちの気が付かない「時の積み重なり」が街の中には残っているのだと、改めて知ることができました。

(おわり)

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 生涯学習課 近代化遺産担当

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号

電話:03-3579-2664 ファクス:03-3579-2635

教育委員会事務局 生涯学習課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。