中根橋小学校(令和7年5月2日訪問)

教育長訪問記

5月2日(金曜日)中根橋小学校を訪問しました。教育長ふらっと訪問ですが、校内研究授業の参観を兼ねて伺いました。

本校のキャッチフレーズは、「地域の中に根をはり、明日への橋を架ける」で、「中」「根」「橋」となっています。まさに「地域とともにある学校」を実践しています。目指す学校像は「子どもにとって、学びや人とのかかわりを通し心も体もたくましくなる学校」「保護者にとって、日々子どもの成長が感じられ信頼できる学校」「地域にとって、応援したくなるような楽しく生き生きとした学校 」「教職員にとって、互いに資質・指導技術を高め合い教育者として成長できる学校」です。

当日は校内研究授業「6年算数 対称な図形」を参観し、その後の研究協議会に参加しました。授業者は鏑木良夫先生(NPO法人授業高度化支援センター代表)です。

鏑木先生の授業の特長は、予習を前提とした先行学習の実施、児童が黒板を見てノートに書くのではなく先生の言ったことを聴いて書く方式(共書きという)、発展的な課題に取り組ませて知識の定着を図ること、授業の最初と最後で児童の理解度を確認することなどです。他にもありますが、今回はこれらの点に絞って紹介します。

先行学習については、わからない児童に学習を任せることには無理があるという考え方があります。まずはしっかり指導してわかってもらうことが大切とのことです。本時でも予習課題が出されていました。

共書きのノートテイクについては、授業の冒頭で予習内容について実施していました。児童が本時で最も理解すべき概念(点対象の特徴について)ですから集中して聞かないといけません。必然的に静かになり児童は授業の冒頭で一気に集中します。この方法はさまざまな効果があると思います。私が中学校の教員の時に、授業の冒頭で行う、前時の内容に関する小テストの問題(数学)を印刷せずに読み上げて生徒に書かせていたことを思い出しました。

基本的な概念をつかませた後、授業のクライマックスは発展的な課題に取り組むことでした。この課題は点対称の性質を利用すれば解けるのですが、かなり高度です。私立中学校の入試にも出題されたことがあるものです。難しいので「一人で考える」「友達と一緒に考える」「先生に聞く」の中から児童は選ぶことができるという方法でした。選んだ児童数は順に3人、14人、3人でした。私が教育長に着任してから推進を図っている「板橋区授業スタンダードS」は児童生徒が自分(Self)で選択(Select)できるものを取り入れた授業ですが、まさにこれに該当します。先生に聞いた児童は3人いたのですが、ここで先生は3人に対して、教わったことを他の子に教えてくださいと指示を出しました。これにより協働的な学びがさらに深まっていきます。

難しい発展的な問題に取り組むことについて鏑木先生は、基礎的な事項の定着を確認しながら取り組んでいることや、塾に通っていて普段なら直ぐに解けている児童も解けずに夢中になって取り組んでいたことなどを挙げて説明されました。私からは研究協議会で、「学びの共同体」を提唱されている佐藤学先生(教育学者)と10年近く学習院大学で一緒に仕事をして、佐藤先生から学んだことを紹介しました。それは、

○発展的な課題(佐藤先生はジャンプの課題と呼ぶ)に取り組むことで、子どもたちが一緒に考え学び合って成長する

○基礎的なことができないと発展的な課題に取り組んではいけないということはない

○なぜなら発展的な課題に取り組むことで基礎的な学力はつられてついてくるから

○実際、全国学力・学習状況調査がかつてA問題とB問題とに分かれていた時、ある学校では先にB問題の点数が上がり、その後A問題の点数が上がった

(注:A問題は主に知識を問う基礎的・基本的な問題、B問題は知識の活用を問う思考力や判断力が必要な問題。現在はこの区別はなく統合されている)

というもので、発展的な課題に協働的に取り組むことは有意義です。

関連して、研究協議会では「板橋区授業スタンダードS」の誤解についても述べました。このタイプの授業は児童生徒に学びの主人公として主体的な授業参画を促すものですが、先生が教えてはいけないというものではありません。あくまでも一方的な講義調のものからは脱却するという意図で、これは一般の授業スタンダードも同様です。先生が教える、説明する時間がなくなるわけではありません。ただし時間は短くなりますから、むしろその説明は重要になります。児童生徒の状況に応じた効果的な説明が求められるからです。

文科省の有識者検討会の論点整理(令和6年9月)でも、自己調整型の授業においては「適切な指導や関わりを行う教師の指導性はより積極的かつ高度なものが求められる」と言及されています。

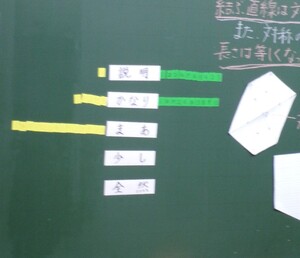

最後に、授業の最初と最後で児童の学びの理解度を確認することについては、児童が各自のノートに記入するとともに、写真のように黒板にマグネットを置いて可視化します。左側の黄色のマグネットは授業冒頭の予習内容の共書きが終わった後で各自が置いたもの、右側の緑色のマグネットは授業の終末部に同じように置いたものです。上から、「説明」できるくらいわかる、「かなり」わかる、「まあ」わかる、「少し」わかる、「全然」わからないとなっています。これを見ると理解度が確実に向上していることがわかります。

この方法は、個々の児童が授業での成長(わかった、できたという認識)を感じることができる点で優れていると思います。学び変え続けることが教育であるとするならば、常に児童生徒が自分の学びの状況を把握し、自分が成長するための手立てを考え実践することが重要です。本時の授業では明確にそれが実践されていました。児童の自己肯定感も高まるのではないでしょうか。

この授業のポイントは他にもありますが字数の関係で割愛します。貴重な学びを提供してくださった鏑木先生と6年生の児童、中根橋小学校の先生方にこの場を借りて感謝申し上げます。

(記・長沼豊教育長)

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 教育総務課

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号

電話:03-3579-2603 ファクス:03-3579-4214

教育委員会事務局 教育総務課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。