赤塚第一中学校(令和7年7月9日訪問)

教育長訪問記

7月9日(水曜日)赤塚第一中学校を訪問しました。教育委員会の指導室が実施する訪問に同行する形でした。

本校の教育目標は「誠実、自主、健康」で、「誠実で思いやりのある心身ともに健康な生徒」「自主・自立の精神と知性・感性に富んだ生徒」「自らを律し、共にたくましく生きる生徒」の育成を目指しています。

最初に村田校長から学校概要についてのお話を伺いました。その中で、先生が特に力を入れているのは凡事徹底と、「うちの学校」と呼べるような学校にするということでした。「この学校」ではなく「うちの学校」で、それは自分事として捉えてもらうことの重要性だそうです。学校だけでなく、うちの学年、うちの学級と言えるようにしたいとのことでした。これは生徒だけでなく教職員の意識も同じだと思います。参考になりました。

その後、4校時の授業見学となりましたが、私はずっと9年生の学級活動を見学しました。

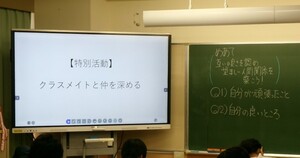

この授業の題材名は「クラスメイトとよりよい関係を築くには」で、学習指導要領の内容項目では学級活動の(2)アの「自他の個性の理解と尊重、よりよい人間関係の形成」に該当します。

導入部では、レディネスアンケート(準備として事前に生徒に回答してもらうアンケート)の結果の共有がありました。「多くのクラスメイトと積極的に関わろうとしている」では「はい」の回答が90%、「クラスメイトと話すときに、言葉づかいや態度に気を付けている」では「はい」の回答が100%、「級友を褒めたり認めたりしている」では「はい」の回答が80%だったことなどの結果を確認しました。どれも高い数値ですが、比較すると「褒める・認める」は他よりも低い数値です。これを踏まえて、上の写真のように、本時のめあての「互いの良さを認め、望ましい人間関係を築こう!」が提示されました。

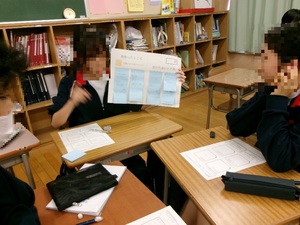

続いて、生徒はワークシートに、自分が頑張ったことと、自分の良いところを記入します。その後、それを付箋紙に書き写します。次に、3人または4人のグループになって、一枚の紙にグループ全員の付箋紙を貼り、一人1分程度で付箋紙に書いたことをグループの他の生徒に話します。恥ずかしがってなかなか発話が進まないのではないかと思いましたが、全くそのようなことがなく、積極的に対話をしていました。日頃から学級に支持的風土があるのではないかと想像しました。

次に、グループ内で1分間、Aさんの良いところをAさん以外の生徒が褒め、それを交代して順番に行います。褒められると嬉しいので、下の写真のように、笑顔があふれますが、先生から具体例を入れて話すとさらによくなるとの助言を受けて、もう一回実施しました。すると学級全体がさらに和やかな雰囲気になり、生徒は褒め合うことの重要性を認識したようです。これにより生徒の自己肯定感が高まるのではないかと思います。

振り返りの時間では「ほめられた時に感じたこと」「他者をほめることの大切さ」について各自がワークシートに記入して終了となりました。先生が終始明るい雰囲気で進めていることもあって、生徒が前向きに取り組み、活発にグループ内の対話が行われていました。誰一人取り残さない教育に繋がると感じました。また、私が以前交流していた、元小学校教師・菊池省三さんの「ほめ言葉のシャワー」という実践を思い出しました。これは毎日の帰りの会で一人の児童のことを学級の他の全員が褒める(シャワーのように褒め言葉を浴びせる)という実践です。

特別活動で培う資質・能力は人間関係形成・社会参画・自己実現ですが、今回の授業は人間関係形成に資する実践です。私は着任以来、児童生徒の自己肯定感や自己有用感の向上をキーワードとして掲げていますので、このような実践が他の学級や他の学年、他校でも定着することを期待しています。学級活動を含めた特別活動(他には中学校では生徒会活動、学校行事がある)を充実させることで、人間関係形成の能力が向上すれば、例えば、いじめのない学級づくりに繋がると考えます。

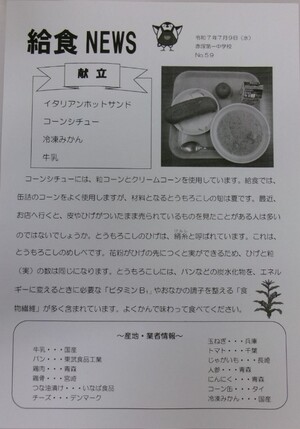

授業見学後には給食を、中学生と同じ385円を払っていただきました。この日のメニューは写真のように、イタリアンホットサンド、コーンシチュー、冷凍みかん、牛乳でした。本校では、毎日栄養士が「給食NEWS」を作成していて、写真入りの献立、説明、産地・業者情報が掲載されています。わかりやすい解説があり、食育に役立つと思います。

(記・長沼豊教育長)

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 教育総務課

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号

電話:03-3579-2603 ファクス:03-3579-4214

教育委員会事務局 教育総務課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。