志村第二小学校(令和7年6月25日訪問)

教育長訪問記

6月25日(水曜日)志村第二小学校を訪問しました。教育長ふらっと訪問になります。当日の午後は校内研究の研究授業と研究協議会がありましたので、授業を参観し、研究協議会の冒頭まで参加させてもらいました。授業は4年生の国語でした。

本校の研究主題は「じりつして学ぶ児童の育成 ~学び方を適切に選択しながら学習を進められる児童をめざして~」です。「じりつ」は自立と自律の両方を含めているため、ひらがなになっています。本校の研究資料には、自立は「自分の力で物事をすすめていくこと 教師の指示を頼って受け身で学習するのではなく、自らすすんで学習に向かう児童」と、自律は「自分自身で立てた規範に従って行動すること 自分で目標や計画を立て、それに合わせて課題の難易度やペースなどを調整して学習を進める児童」と各々書かれています。どちらも大切な「じりつ」と思います。

また、研究の柱は「ICTの活用」「じりつした学びを支える工夫」となっていて、ICTの活用については、本校は「デジタルを活用したこれからの学び研究校」の2年目でもあり、最先端の教育のあり方を研究しています。

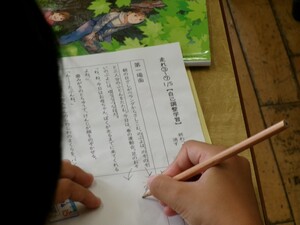

上の写真は授業で活用された児童のワークシートですが、「自己調整学習」と書かれています。本校は、研究副題に「学び方を適切に選択」とあるように、私が令和6年7月に着任してから推奨している、自己調整型の学習に積極的に取り組んでくれています。「板橋区授業スタンダードS」で、Sは自己(Self)と選択(Select)の頭文字です。木村校長がリーダーシップを発揮し、令和6年度の早い段階から取り組んでいます。本校の授業でもわかるように、自己調整型の学習は一人一台端末の活用と親和性があるため、どのような場面でどのように端末を活用するのかが重要です。そのため区内の各学校で実践と研究を深めて欲しいと考えていますが、本校はその先頭に立って、既に取り組んでくれていて、有り難く思っています。

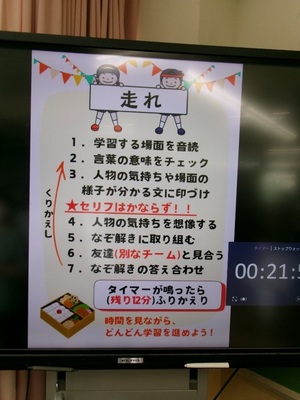

授業は教科書の「走れ」という教材でした。上の写真のように授業の展開部の内容と流れが電子黒板にわかりやすく可視化されています。自己調整型の学習では、児童が何をどのように取り組むのかが明確であることが求められます。特に何を自分で調整するのか、何を選ぶことができるのかについてです。本時では登場人物の考えの変化を読み解く課題が出されていますが、一人で考えてもよいし、グループで考えてもよいという授業で、つまり児童が選択できるようになっています。実際、下の写真のように、机を付けて2人、3人で考えている児童もいれば、一人で考えている児童もいます。

このような授業形態を見て、先生は指導しないのか、大丈夫なのかという指摘が寄せられることがあります。ここで私がはっきり申し上げておきたいこととして、「自己調整型の学習は何でも自由ではない」ということです。先生は指導しますし、児童が自分で選べるからといって楽をするわけではありません。例えば、担当の先生が作成した学習指導案によると、この「走れ」の単元は9時間構成ですが、第1時、第2時、第8時、第9時は一斉指導で、第3時(本時)から第7時が自己調整の授業になっています。第1時と第2時で物語の大筋や登場人物をしっかり把握した上で、本時の自己調整の授業に入ります。

また本時だけを見ても、導入(5分)は一斉指導、展開(25分)は自己調整、まとめ(15分)は一斉指導となっています。先生の指導性をしっかり発揮して、授業が進められます。さらに言えば、自己調整の時間に先生は指導しないのかというと、そうではありません。「一斉」の指導をしないだけであって、個別の指導やグループの児童への指導助言は教室を動き回って、適宜行っていました。

余談になりますが、なんでも任せるという誤解を生まないように、私は「板橋区授業スタンダードS」の推奨にあたって、自己調整型、自己(Self)選択(Select)、自己決定という言葉を使って説明していますが、自由〇〇学習という言葉で推奨するのをやめました。日本の社会では自由というと、イコール放任と誤解されてしまう危惧があるからです。実際、自己調整型の授業は放任では全くなく、先生が指導性をしっかり発揮して行う必要があります。個々に活動している児童の、その個々の学びを適切に見取り、助言指導するのです。

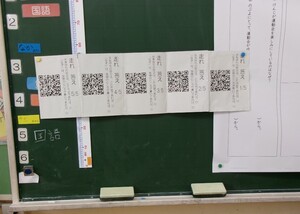

なお、ワークシートの答え合わせも自分で取り組むようになっていました。上の写真のように、二次元コードを一人一台端末で読み込むと、先生が作成した正解例を見ることができます。児童が同じタイミングで読み込むことはありませんので、自分のペースで取り組むことになります。児童は席に戻って自分の書いたワークシートに丸付けをしていました。

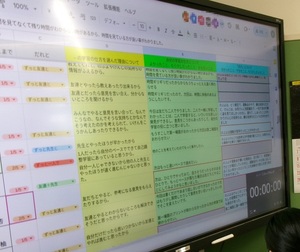

本時では、まとめの時間を15分と長く確保してあるのも特徴といえるでしょう。児童は国語の学習内容を振り返るだけでなく、自己調整学習についての自己評価もすることになります。上の写真のように、各自が一人一台端末に入力した内容が、一覧になって電子黒板に映写されています。入力する項目は、(1)どこまで進んだか、(2)誰と取り組んだか、(3)この学習の仕方を選んだ理由、(4)自己調整学習の良かったこと、もう少しだったこと、変えたいこと、(5)「走れ」について分かったこと、できたこと、もう少しだったことの5点でした。(3)については、例えば「自分一人じゃできないから他の人と先生とやったほうが速くすすむんじゃないかと思った」「1人だったら自分のペースでできて自己調整学習にあっていると思うから」という記述がありました。

このような振り返りを通して、児童が自分で考えて学ぶことができるようになり、自己選択・自己決定できる力をつけていくことにつながっていきます。学びのオーナシップを児童自身がもっているのです。

本時の授業では、どの児童も自分で決めて、自分で選択して学んでいましたし、暇そうにしている児童は一人もいませんでした。夢中になって課題に取り組んでいる姿が印象的でした。このような研究を通して、自己調整型学習がさらに進展することを期待しています。

(記・長沼豊教育長)

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 教育総務課

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号

電話:03-3579-2603 ファクス:03-3579-4214

教育委員会事務局 教育総務課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。