2025年3月15日 手と目で楽しむさわる絵本の世界

3月15日(土曜日)、「講演&ワークショップ 手と目で楽しむさわる絵本の世界」を開催しました。

近年当館では「イタリア・ボローニャ国際絵本原画展」入選作品の触察ボードの制作やイタリアを中心とした「さわる絵本」の収集・展示などを行っています。「さわる絵本」とは、さまざまな素材をつかって制作された、見える人も見えない人も一緒に楽しむことのできる絵本のこと。元々は視覚に障害のある方に向けて制作されたものですが、その造形的な美しさ、面白さも含めて、多様な方に楽しんでいただけるものであると考えています。

2023年、当館ではイタリアでさわる絵本の制作や普及に取り組む、ピエトロ・ヴェッキアレッリさんをお招きし、講演会と3日間の絵本づくり講座を開催しました。この講座をきっかけに、有志のクリエイターたちによる「さわる絵本づくりラボ」が立ち上がりました。通称「さわラボ」のメンバーは、イタリアのさわる絵本コンクール「Tocca a te(トッカ・ア・テ)!」に応募するなど、積極的に活動を行っています。

今回のイベントは、企画協力である「さわラボ」の協力により実施するものです。まずは「さわる絵本」の楽しさを色々な方に知っていただきたい! というところからはじまりました。講演とワークショップの、二部構成のイベントです。

前半は「さわる絵本」に関する講演会を行いました。

はじめに、視覚障害教育、イタリアのインクルーシブ教育などを専門とされている、大内進さん(星美学園日伊総合研究所客員研究員)より、さまざまな「さわる絵本」についてお話いただきました。大内さんは、西早稲田で「手と目でみる教材ライブラリー」を開設しており、さわる絵本にも大変お詳しい方です。

講演では、イタリアや日本を含む各国の「さわる絵本」について、制作している団体や出版されている絵本について教えてくださいました。イタリアでは、ピエトロさんの所属するイタリア全国視覚障害者支援施設連盟などで制作されています。日本ではボランティアグループを中心に制作されているとのことです。

また、制作されるものも多様であり、布や紙で制作されているもののほか、真空成形(金型を制作し、プラスチックや樹脂を成形するもの)や2次元凸図による絵本(日本での主流で「点字つきさわる絵本」などが代表例)のほか、近年では3Dプリンター造形絵本なども出てきているそうです。これらにはそれぞれメリット、デメリットがありますが、絶対的なものではないとお話されました。

また「Typhlo & Tactus(T&T)」という、触察図書の国際コンクールについてもお話くださいました。隔年開催されており、残念ながら日本は参加国に連ねておりませんが、24か国が参加しています。イタリアでは、イタリア全国視覚障害者支援施設連盟が「Tocca a te!(トッカ・ア・テ)」という「さわる絵本」のコンクールを開催しています。この「トッカ・ア・テ」について、良い絵本を出版したりみんなに知ってもらうきっかけとなると同時に、絵本を作りたいという作家さんが集ってきていると大内さんはお話くださいました。実際「さわラボ」のメンバーも応募しています。

次に、絵本作家・デザイナーである前田善志さんと、デザイナーの山本茂康さんが「さわる絵本づくり」を通じて学んだことをお話くださいました。前田さんは2019年のボローニャ展の入選者であり、山本さんは「夏のアトリエ」に参加されるなど、長く当館との関係があります。おふたりとも2023年に開催されたピエトロさんの絵本作り講座に参加されており、「さわラボ」の発起人ともなっています。

山本さんは、イタリアの「さわる絵本」に出会ったときのことを、学びというよりは”衝撃”だったと語ります。講座に参加前にご自身が思っていたものとは違い、豊かなデザインを持ち、クオリティが高く、多様な発想でつくられた「さわる絵本」のレベルの高さに圧倒されたそうです。また、見える人と見えない人が「一緒に楽しむためのツール」である、という考え方にも驚かされたそうです。「さわる絵本」はエンターテイメントでもあり、これをずっと作り続けたい!と考えるようになったとのことでした。

そうした中で立ち上げた「さわラボ」の活動目的は、いい絵本をつくるための「研究」と、社会的認知を拡大し、制作者、協力者を増やすための「プロモーション」であるとのことです。そうした考え方も、ピエトロさんに教わったことだと言います。

前田さんは、実際の「さわる絵本」づくりにおける楽しさをお話くださいました。これまでに前田さんは、2冊の「さわる絵本」を制作しています。その制作過程を紹介しながら、工夫した点や考えたことなどをお話してくださいます。制作していくなかで、テーマ設定をシンプルにすることや、素材の選び方などを少しずつ学んでいかれたそうです。触り心地を大事にしながらも、視覚的な印象を意識したり、量産できるかどうかの再現性や安全性、耐久性も大切だとのことでした。前田さんのお話から「さわる絵本」づくりが細やかな配慮のなか、いろいろな工夫のもと制作されているということが感じられました。

前田さんは、ミケーラ・トネッリとアントネッラ・ヴェラッキによる『国境』という絵本を例示しながら、ふれることとみられることが両立しており、またさわることではじめて意味がわかる絵本を目指したいとお話してくださいました。

また、山本さんは「さわる絵本」づくりを通し、さわることの効果や知見、自由な新しい表現の可能性、人と人をつなげるインクルージョンの思考を学ぶことができたそうです。それだけでなく、「さわる絵本」をさわったり、さわってもらうと、握手をしているような感覚にもなるいいます。「さわる絵本」づくりは、気をつけるべきことがたくさんあり、作るのは大変ですが、だからこそ人の気持ちがつまっている「こころの結晶」のようなものなのではないかと、お話くださいました。

次に、「さわる絵本」の鑑賞者として、日立市社会福祉協議会評議員の佐藤由紀子さんに登壇いただきました。佐藤さんには、2023年のピエトロさんの絵本講座でもご協力いただいています。

全盲である佐藤さんが「さわる絵本」と出会ったのは、地元の日立市の図書館で開催された「世界のバリアフリー絵本展」でみた『Lino il Bruchino(リノの大冒険)』というイタリア語の絵本だったそうです。イモムシのリノが主人公であり、さわっているうちに表情を感じ、すごく印象に残っているといいます。

その後、印象に残っている絵本をいくつか紹介してくれました。『Ombra(影ぼうし)』は影を見たことのない、目の見えないこどもたちに「影」を説明する絵本です。人と太陽と影が表現されており、ページごとに太陽の位置が異なり、影の長さが変わることがわかります。この絵本は、ピエトロさん曰く「イタリアの子どもたちには評判が悪い」とのことでしたが、佐藤さんは最後のページから、実物大の「影」のシートが飛び出すところに感動したそうです。「影」という見ることもふれることもできないものを、身近に感じるための楽しい工夫が感じられます。

また、『Io, tu, le mani(わたし・あなた・手)』という布でできた作品も紹介してくれました。こちらはふたりでさわることで楽しむことのできる絵本です。ぜひ実際にさわって楽しんでほしいとおっしゃっていました。

最後に、登壇された前田さんの制作した「あしあと」を紹介してくれました。各ページには、さまざまな場所を歩いている足跡が表現されています。画面がシンプルなので、普段触ることに慣れていない人でも楽しめるのではと、佐藤さんは指摘します。特に、雪の場面が好きだと、その触り心地のよさなどもお伝えしてくれました。

佐藤さんは、これらの三冊の絵本を通じて、「さわる絵本」は何が描いてあるかというだけでなく、サプライズや笑い、どきっとしたりする要素が含まれているのが楽しいとお話くださいました。

以上のように、研究者、つくり手、読者の視点から、「さわる絵本」の特徴や魅力について語っていただきました。それぞれ少しずつ視点は異なりますが、大内さんのお話で多様な「さわる絵本」の世界について知っていただいたあと、前田さん、山本さんという制作者側からの面白さや具体的な制作プロセスを知り、そうした出来上がった絵本をさわったときの楽しさや喜びを佐藤さんが言葉にしてくださいました。

講演会のあとはしつらえを変え、「さわる絵本」やワークショップを楽しんでいただける時間としました。

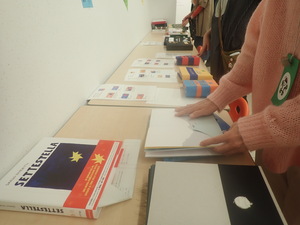

会場の外のスペースでは、これまで当館で収集した、イタリアや日本を中心としたさわる絵本を40冊程度並べ、自由にご鑑賞いただきました。お客様からは、「さわる絵本」というものを知っていても、実際に見たりさわったりする機会がなかったので、たくさんさわることができて嬉しかったというお声もいただきました。スペースには、大内さんや、さわる美術鑑賞などを研究されている半田こづえさんも同席してくださいました。

会場内では複数の体験コーナーやワークショップを設けました。多くの方にご参加いただくため、それぞれ15分ごとに入れ替え制で実施しました。

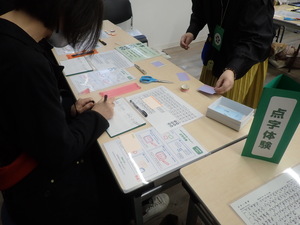

「点字体験」では、ご自身も「初心者」であるという美術家のさわせたりさん考案の方法で、参加者それぞれが自分の名前を点字で打つ体験をしました。横長のプラスチックでできた専用の機器を使い、点字を打っていきます。できたものは、点字の達人である佐藤さんに読んでもらいます。慣れない作業で難しさもあったようですが、無事に点字を読んでもらえて、嬉しそうな様子が伝わってきました。

デザイナーの平紋さんによる「福笑いキーホルダーをつくろう!」では、目隠しをして、丸い土台に、木でできたさまざまなパーツを貼り付けて顔をつくります。パーツは1センチ角ほどと小さいため、指先などをつかってさわりながら形を把握していきます。できあがったものは、思っていたものともしかしたら違ったかもしれませんが、自分の触覚だけで作業をする貴重な体験になったのではないでしょうか。

彫刻家、山梨県立大学准教授であり、2023年の「トッカ・ア・テ」受賞者である古屋祥子さんは「糸でつなぐストーリー ~触覚をつかった素材あそび」というワークショップをしてくださいました。持ってきてくださったさまざまな素材の中から5つを選び、手触りの違いなどをヒントに、即興で物語をつくります。参加者は真剣に素材を選び、熱中して制作していました。できたものは壁に貼り付けて並べます。他のひとのものを触ってみたりと、それぞれの違いを楽しんでいました。

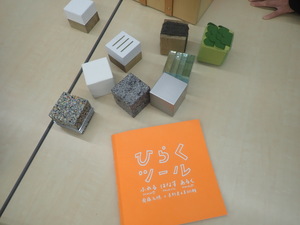

また、建築家、デザイナーの齋藤名穂さんは、長野県立美術館と一緒に共同で制作した「たてものキューブ」をお持ちくださいました。美術館の建物につかわれているいろいろな素材の違いを、手でさわることで感じることができます。そのほかにも資料をお持ちくださり、齋藤さんご自身がツールについてご紹介くださいました。

そのほかにも、ピエトロさんから「さわラボ」への応援メッセージを含めた映像を流したり、さわラボメンバーがつくった「さわる絵本」もご紹介しました。

長丁場かつ大変盛りだくさんのイベントでしたが、たくさんの方にご参加いただくことができました。講師のみなさま、参加者のみなさま、本当にありがとうございました。

板橋区立美術館は、これからも「さわラボ」と連携し合いながら、「さわる絵本」について学んだり、考えたりする機会を持てたらと思っています。ぜひ今後の活動も応援していただけると嬉しいです。