2025年7月8日 さわる絵本づくり講座・1日目

7月8日・9日の2日間で、イラストレーター向けワークショップ「さわる絵本づくりー指先で感じる物語」を開催しました。

講師は、イタリアのアーティストユニットであるミラビリア(Mirabilia)です。ジョルジャさんとミケーレさんによる二人組であるミラビリアは、さまざまな素材を生かし、触覚を使って楽しむことのできる立体作品やアーティストブック、ゲームなどを手掛けています。イタリア国内の美術館や学校、図書館などで子ども向けワークショップを開催したり、学校向けの教材の提案なども行っています。

私たち板橋区立美術館とミラビリアの作品との出会いは、ローマのイタリア全国視覚障害者支援施設連盟と協力のもと制作された、さわる絵本『のはら(il prato)』です。『のはら』は、イタリアの児童文学者ジャンニ・ロダーリの詩を元にした絵本で、さまざまな素材を使用し、シンプルで抽象的ながらも抒情的に自然の美しさを伝えています。

今回ミラビリアは、島根県にある浜田市世界こども美術館で開催される「さわっ手たのしむタッチミュージアム」の出展に合わせて来日されました。帰国前、東京に寄られるとのことで、今回のワークショップの実施が実現しました。浜田市世界こども美術館でのオープニングを終えた後東京へと移動したお二人は、その翌日には板橋区立赤塚小学校での特別授業(絵本の紹介と紙芝居実演)を行ったあと、美術館での打ち合わせ・準備を行い、当日を迎えました。

このワークショップでは、言葉だけでなく感覚をつかった作品づくりを学びます。そのためのさまざまなエクササイズを、ミラビリアは考えてきてくれました。部屋に入ったときから、机の上にはさまざまな素材が置かれていたり、ミシンがあったり・・・と、どんなことをするのか、やってきた参加者もそわそわしている様子。

最初は自己紹介です。参加者は半円形に並べた椅子に座り、簡単な自己紹介を行いました。19名の参加者の多くはイラストレーターやデザイナーです。2023年に当館で実施した「さわる絵本づくり講座」の参加者もいましたが、ほとんどが「さわる絵本」をつくるのははじめてです。

ミラビリアからも、ご自身が普段やっていることについての紹介もありました。10年ほど前からミラビリアとして活動しているお二人ですが、元々の専門領域は少し異なります。このワークショップでは進行役をつとめるミケーレさん(愛称はミキさん)は、パフォーマンスや演劇、文学を主にその領域としており、教育者でもあります。ジョルジャさんは主に制作を行っており、ふたりで協力して様々なことに取り組まれています。ジョルジャさんは過去にも来日経験があり、その際も浜田市世界こども美術館でワークショップなどを実施しています。

彼らはおもちゃやカーテン、カーペットなどのかたちで、色々な感覚をつかって楽しむことのできるアート作品を制作しているそうです。また、『のはら』だけでなくさまざまなさわる絵本も作っており、それらを展覧会のかたちで紹介もしています。

このワークショップは解説をするようなものではなく体験型であり、五感をつかって体験しながら進めていくとのこと。なにを感じたり、考えたかをシェアしながら進めていきます。その間に理論的な話もしながら、制作につなげていきます。

エクササイズのひとつめとして、五感をつかった体験を行いました。

参加者は目隠しをし、耳栓をつけます。座ったまま、手だけは前に差し出しておくように伝えられます。ミラビリアのふたりは、椅子の両端から参加者のところをまわっていき、手や顔、首筋などにさまざまな素材を順番にあてていきます。素材は決められた順番通りに参加者のもとにやってきます。ふわふわとした布からやすり、ぬるっとしたボール……そのうちにさまざまな匂いも嗅がされます。彼らの動きはしなやかで、まるで演劇やダンスのように洗練された動きをしています。

参加者の反応はさまざまで、触った瞬間、困ったような顔をしたり思わず体がはねてしまう人も。静かな空間のなか、待つ時間も含めてドキドキが加速します。ミラビリアから声がかかり、アイマスクと耳栓を取った参加者は、まったく別の世界から帰ってきたような不思議な表情をしていました。

このエクササイズについて、ミラビリアは、遮断すればするほど感じるもの増えていくと言います。待ち時間も発生しますが、さわったらそこで終わりにするのではなく「時間をかけて行うこと」も大切であるそうです。さわるという行為であっても、さわっているつもりが素材の方からさわり返されたり、自分から積極的にさわることもあるといいます。また、顔や首、腕など、手だけの以外の場所でふれるとその触感も異なります。

その後には感覚の共有も行いました。ある人はその触り心地から動物園みたいだったと語り、次に何が来るのかわくわくしたとのことでした。また、敏感になったのかさわられていないときもさわられているみたいに感じたり、自分が子どもになったみたいと話してくれた方もいました。

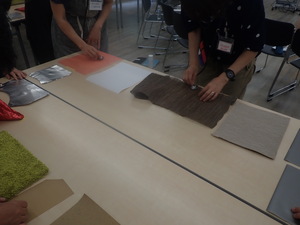

次のエクササイズでは、聴診器とパイプの筒を使います。聴診器はいくつかの素材と一緒に置かれており、その素材の上で聴診器を動かして「音」を聞くというものです。もうひとつの筒は望遠鏡のように片目にあて、もう片目は閉じます。室内を歩き回りながら、さまざまなディティールを見ていきます。参加者は聴診器チームとパイプチームに分かれて、交代しながら音をきいたり、いつもとは少し違う景色に目を向けます。

これはもっともっと知りたいと思わせるきっかけづくりのワークショップであり、本当に簡単なものでできると言います。子どもの視点を取り入れ、また決まったやり方を崩すものでもあるそうです。私たちは普段、見ることに慣れすぎていて、本当には見ることができていないとも言います。今回の参加者はみな18歳以上の大人ですが、ひとつひとつの体験に声をあげながら反応しており、段々と子どもらしい眼差しになっていったようにも思います。

それから、「さわること」の基本的な知識についてお話くださいました。「さわる」というとき、多くは手のひらを使うことを思い浮かべますが、さわり方を変えることで感じ方にも幅が生まれます。持ってその重さを感じたり、押してその感触を知ったり、掴んでみたり、上から手をのせてみたり、輪郭をなぞってみたり。このように、触り方にもさまざまなバリエーションがあるため、「さわる絵本」をつくるときはそれも意識することを習慣にするよう、お話くださいました。

また、素材についても、「この素材はこのように感じる」という自分だけの素材辞典(リスト)をつくることを勧めてくださいました。写真を撮り、それに当てはまる形容詞を書いていくことで、自分だけの見本帳になり、制作にも役立つといいます。

ここで出た形容詞(言葉)から、次のエクササイズに進みました。室内には「洞窟」「居心地が悪い」「甘い」など多種多様な言葉を書いた紙片が撒かれます。たくさんある言葉のなかから2つ選んで、それぞれに合う素材を置いていきます。選ぶ言葉は他の人と被ってもよく、素材はミラビリアが指定したもののなかから選びます。

エクササイズのあと、ミラビリアは参加者に向かって、「みんな絵を描くのは得意だし、顔を描いてといったら20通りの顔ができると思うけど、素材はもっと曖昧」と話します。確かに足元を見てみると、同じ言葉でも違う素材がおかれていたり、あるいは違う言葉でも同じ素材が置かれていたりします。こうした素材への感覚は個人的なものです。

子どもたちに向けて「さわる絵本」をつくるのであれば、曖昧すぎるのはよくないそうです。しかしながら、アーティストとしての自分が感じる感覚も大切にすべきであり、ミラビリアは常にそのバランスを考えていると言います。

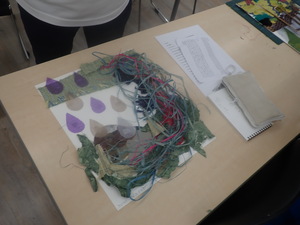

午前の終わりに、さわる絵を1枚制作しました。机をセッティングしたあと、参加者にはそれぞれジャングルの景色について書かれた文章が配られます。多様な植物や生きものがおり、感触や音などについての描写もあります。その文章をもとに、ジャングルを表現します。文章全体からでも、ある部分のみを表現してもいいと言います。ただ、リアルな形ではなく、素材の特質をいかして表現するようにと話します。制作時間はなんと40分ほど!

部屋の中央には、ミラビリアが持ってきてくれた布や紙などの素敵な素材が置いてあります。あわせて、美術館も集めているさまざまな素材を用意し、それらを自由に使ってもらいます。イタリアからやってきた普段はみない素材に、参加者は興味津々です。自由に素材をつかいながら、文章のイメージを素材に落とし込んでいきます。制作後は、それぞれの机に置いた作品を見合っていました。

この制作を終えたあと、お昼休憩となりました。初日前半戦とは思えないほどの濃密ぶりです。

午後はまず、午前中につくったジャングルの絵について、全体的なフィードバックをしてくれました。参加者が渡された文章にはたくさんのことが盛り込んでいたとのこと。そこから要素を抜き出して制作が行われ、ジャングルの混沌さのようなものも表現できていたとミラビリアは言います。しかしながら「さわる絵本」のプロジェクトにおいては、たくさんの素材を使いすぎると、それをさわる人は混乱してしまうそうです。見えない人がなにかを触るとき、手では全体を一気にさわることはできません。素材を減らすと、ひとつひとつをゆっくり見ることができます。今回のワークショップで制作するものについては、少ない素材で制作するように伝えます。

その後、「さわる絵本」についての説明がありました。

そもそも中世頃までは本は「オブジェ」であり、高価で重宝されるものであったといいます。例えば装飾写本のように細密画であったり、装丁に革が使われていたりと凝っているものも多くあります。今の本はどちらかというと内容の方を重視されることが多く、また大量生産されるため、手間のかかるものはとても少ないです。

一度はオブジェ的な本が減っていった中で、20世紀はじめ、ダダや未来派といった新しい美術動向が生まれていくなかで、再びそうした本も作られるようになっていったと話します。実験的で、遊びの要素を含む「容器」としての本です。そうした流れは現代までつづき、現代作家においても本は作家のアイディアを表すものです。ブルーノ・ムナーリなどの作家の例を見せながら、簡潔ながら具体的にお話をしてくださいます。

ミラビリアがつくった本についても紹介してくれました。例えば、布を巻き取るようなかたちをしたさわる絵本を制作しています。さまざまな布が組み合わせられ、刺繍などもされた繊細なものです。こうしたものは、彼らにとってはイタリアが元々もっている職人的な要素を発信するものでもあると語ります。こうした本においては、ミケーレさんは文章を、ジョルジャさんは制作を担いながら、ふたりで協力して制作されています。

ここで、今回制作する「さわる絵本」についてのお話がありました。

制作する絵本の内容は、ふたつのテーマから選ぶことになります。ひとつめは「THE WISH(願い)」です。今回、実施が七夕翌日になるということもあり、ミラビリアからは「七夕の願いごとを短冊に持ってくること」が事前課題として出されていました。(彼らは小さな笹も持ってきてくれました)七夕のことを知ったとき、イタリアでは願い事を他者と共有することがないので、みんなの願い事が見える状態であることに関心を持ったそうです。もうひとつは「THE TRAVEL(旅)」です。このテーマでは例えばイタリアから日本への旅など、物理的な移動を表現するとのことでした。

この絵本をつくるとき、(1)テキストはなるべく短くすること、(2)抽象的な表現を使ってみること、(3)素材に語らせる余裕を持つこと、の3点にチャレンジしてほしいと話します。

また、ミラビリアは、制作の上で意識してほしいことについて、6つの項目にわけて、詳しく説明をしてくれました。美術館が所有する「さわる絵本」を題材として見せながら、お話くださいます。

1つめの表現方法については、普段具象で描いている人が多いからこそ、抽象に挑戦してほしいとのことでした。具象のものをつくろうとすると、イメージに注目して素材へと気が向かなくなってしまうそうです。色は意識してもいいけど、こだわりすぎないようにとのこと。読み手は「手」であり、そのことを意識してほしいとのことでした。また、こうした「さわる絵本」は見えない子どもたちのことを前提として制作されることが多いですが、今回の制作では限定しなくてもよく、どこまで素材で語れるかを考えてほしいとのことでした。

2つめのテキストについては、本を見る人に想像させる余地を持たせるため、詩のようなかたちを考えてほしいと話します。要素が少なければ少ないほど伝わると、彼らは話します。

3つめ、テクニックについては、コラージュであったり、ミシンを使って縫い合わせたりしてもいいとのことでした。どうしてその素材を選ぶのかを考えて使うようにとのことです。

4つめと5つめには、土台や綴じ方についてのお話もありました。今回、参加者には最初に一人4枚の厚手の紙を配りました。それを使ってもいいし、別の素材を土台にしてもいいのこと。実際にミラビリアも、布だけで作られた本も制作しています。箱型やカバン型のさわる絵本を紹介しながら、自由にどういう入れ物がいいかを考えてほしいといいます。ただ、本のかたちにするとき、素材によっては厚みが出てしまいます。そのため、綴じたり開けたりすることも考える必要があるそうです。

そして最後に、「Timeline(予定表)」のお話もありました。今回は特に限られた時間のなかでの制作ということもあり、時間の配分をよく考え、計画を立てながら実施するように伝えます。

こうした考え方は、さわる絵本に限らず、多くの制作にとって重要な考え方なのではないでしょうか。それをミラビリアは端的にまとめ、明快にい説明してくれました。普段とは異なる作業ではありますが、具体的にお話をしてくれたので、参加者も納得感があったようです。

15時頃より早速制作がはじまりました。まずはプランを考える人、とりあえず素材を集めてみる人・・・それぞれです。ミラビリアのおふたりはそれぞれのテーブルを周り、アドバイスやいろいろな提案をしてくれていました。

明日は制作した絵本の発表会を行います!