2025年8月2日 大村製本齋藤社長に聞く

「絵本のまち板橋」には、絵本を専門にする製本会社である大村製本株式会社があります。同社は日本中の子どもたちが読んでいるたくさんの絵本を製本していることで著名ですが、実は、長年にわたる製本で鍛えた技術を生かし、個性的な形の本や小ロットの依頼にも応える「相談できる製本屋」と銘打って、実際にさまざまな絵本を作ってきました。一方、イラストレーターたちのなかには、絵を描くだけでなく、どのように絵本に仕立てるか考え、しかけや製本を工夫することで自分のアイデアを表現しようとしている人たちもいます。そこで、8月2日には絵本づくりを目指すイラストレーターに向けて、大村製本の代表取締役社長の齋藤和明さんを講師に、絵本の製本についてお話をいただくイベントを行いました。申込時には製本に関する悩みや質問も募集したので、齋藤社長はそれらの内容もふまえてご準備くださいました。

トークが始まる前には、製本作業を撮影した映像を上映しました。ふだん何気なく手に取っている絵本ですが、印刷の終わった紙が絵本になるまでには、断裁から始まり、折ったり、綴じたり、表紙を付けたり、多数の工程があります。齋藤社長自らスマホで撮影した映像には、多種多様な機械や職人の手さばきによって絵本が出来上がっていく様子が約20分にわたってまとめられ、会場に到着した参加者たちはスクリーンにくぎ付けになり、映画館のような雰囲気となっていました。

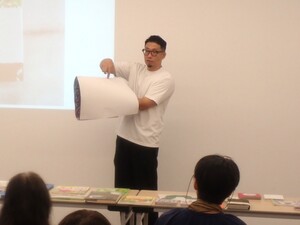

さて、2時になると齋藤社長のトークが始まりました。創業当時は中綴じというシンプルな製本から始まったそうですが、出版社からの注文に応じるなかで、どんどん技術力を磨いていったそうで、齋藤社長は「自分たちは編集者さんたちに鍛えられた」と言います。そもそも製本の機械はある一定のサイズを想定して作られていますが、絵本には「規定」のサイズはありません。なかでも型抜き加工のある絵本の場合は、本の厚みが均一にならないため、機械で製本することが特に難しいということです。それでも試行錯誤しながら型抜きのある絵本を製本してきた経験が、今の大村製本を作り上げたのだそうです。齋藤社長は、製本のエピソードについて、実物の絵本と分かりやすいスライドや映像とともに、次から次へと紹介してくれました。型抜き加工や折り加工のある絵本、点字のある絵本、大型本、小型本、ジャバラ折りの長い本、なかには、1ページしかないのに分厚い本、中が空洞の本など、驚くような造本のものもあります。クライアントと一緒に考えて、各工程の作業をテストしたり、新たなジグを考案したりするほか、予算や時間の制約のなかでは妥協点を模索する必要もありますが、それによってより面白い絵本に仕上がることもあります。手作業ならばどんな製本も可能だそうですが、時間内に大量部数を一定のクオリティで仕上げるには、やはり機械が必要です。そこで大村製本では、製本の機械を社内で改造したり、古い機械を他の会社から譲ってもらったり、部分的に手作業も組み合わせて、困難な注文にも対応してきたということです。会場には社員の方がお二人来てくださり、担当する作業について詳しく説明してくださることもありました。ときには美術学校の学生から製本の相談が来ることもあり、予算がなければ電話でアドバイスをしてあげるそうで、誰に対してもオープンな姿勢が伝わってきます。

齋藤社長の明快で情熱的なお話は、スピード感にあふれ、あっという間に時間がすぎていきましたが、最後には参加者からの質問にもお答えいただきました。率直な質問にもどんどん答えてくださるので、時間いっぱいまで質問が続きました。イベント終了後も、試作本を持ってきたという数名の参加者に直接対応してくださり、公開相談会となりました。それぞれの試作本を手に取って、具体的にやりたいことを聞き出し、できること・できないことをはっきりと区別しながらも、造本が困難な箇所については、「こうしたらいいんじゃない?」という提案をしてくれる場面もあり、「相談できる製本屋」を実感する一幕となりました。

会場には、トークの中に出てきた絵本を並べ、抜き加工の型や、製本の手順がわかる模型なども持ち込んでくださり、たくさんのことを学ぶことのできるイベントとなりました。齋藤社長、ありがとうございました。