2025年7月12日 講演会「新しいポルトガルの絵本」

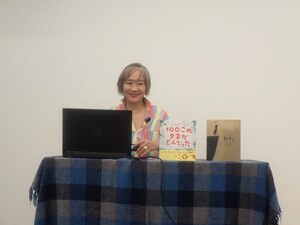

7月12日には、ポルトガル語翻訳家の木下眞穂さんにお越しいただき、いまボローニャ・チルドレンズ・ブックフェア(以下BCBF)でも注目を集めるポルトガルの絵本についてお話をいただきました。

木下さんは、これまで多数のポルトガル文学の翻訳をされていますが、もともと絵本にもご関心があり、近年は絵本の翻訳も続いており、昨年4月に「戦争は、」、今年6月に「100このタネがとんでった」(いずれも岩波書店)を翻訳出版されました。いずれも2018年と2019年にボローニャ展に入選したポルトガルの絵本です。入選した作品の絵本の日本語版が刊行されるのは、主催者側としても大変うれしいことです。しかも、ポルトガルの絵本はBCBFが主催する「ボローニャ・ラガッツィ賞」に毎年のように選ばれています。さらに、2025ボローニャ展の特別展示作家であるエンリケ・コゼール・モレイラはブラジル出身のイラストレーターですが、彼の2022年のデビュー作「はじめてのひ」はポルトガルの出版社から刊行されたもので、この作品は翌2023年にはラガッツィ賞コミック部門でノミネートされたうえ、ボローニャ展に入選するという快挙がありました。こうしたことから、今回、木下さんにポルトガルの絵本についてご講演を依頼しました。

とてもグラフィカルなビジュアルが印象的なポルトガルの絵本ですが、そうした絵本が多く出版されるようになったのはなぜでしょうか。他の国の場合もそうですが、絵本の歴史を語るには、どうしてもその国の歴史的な状況の中で説明する必要があります。ポルトガルの建国は12世紀、その国境は、ヨーロッパ諸国の中でもめずらしく、建国以来一度も変わっていないそうです。現在の人口は約1000万、東京都よりも少ないのですが、現在はオーバーツーリズムが深刻な問題となっているそうです。さて、ポルトガルは15世紀以降、海を通ってアフリカやアジアに至り、世界中の富を持ち帰り、各地に植民地を増やしました。16世紀に鉄砲を伝えたのもポルトガル人だったというのは教科書でもおなじみです。その一方で、国内の産業や教育の発達は遅れ、20世紀にポルトガル国王が暗殺されるとその後は独裁政権が長く続いてしまいました。20世紀後半以降、世界中の植民地が解放されていく中、ポルトガルの植民地で起こった独立戦争には多くの若者が徴兵されました。1970年代にはポルトガル国内で反戦集会が盛んにおこなわれ、1974年4月25日にカーネーション革命がおこり、ようやく民主化が実現したということです。日本では今年終戦から80年ですが、ポルトガルにはまた違う歴史があったことを改めて教えてもらいました。

こうした状況に子ども時代を送った木下さんのポルトガルの友人たちには、子ども時代に絵本を読んだ思い出のある人はほとんどいないということです。ポルトガルで今日のような絵本が作られるようになったのは、民主化以降に教育を受けた人たちが社会に出るようになった1990年代半ば以降のことでした。このように絵本の歴史が浅かったからこそ新しいグラフィカルな絵本がどんどん作られていったのかもしれません。木下さんは、現在ポルトガルの重要な絵本出版社としてプラネッタ・タンジェリーナ、パト・ロジコ、オルフェウ・ミニの3社を挙げました。2012年にBCBFにおいてポルトガルが招待国として取り上げられたことは大きなターニングポイントとなりましたが、国を挙げての出展は続かず、3社は自力で出展をつづけたそうです。今回はそのうち2社に関わる二人のイラストレーターについて詳しくお話いただきました。

一人は、ヤラ・コウノさん。今年6月に木下さんによる翻訳で刊行された絵本「100このタネがとんでった」のイラストレーターです。ブラジル出身のヤラさんは、薬学やデザインを学んだあと、2001年にポルトガルにわたり、出版社プラネッタ・タンジェリーナに入りました。1999年創業の同社は、2004年に初の絵本を出版し、BCBFに参加することで自社の絵本を海外に広めていくことになりました。プラネッタ・タンジェリーナは、BCBFが主催する「ベスト出版社賞・ヨーロッパ部門」を受賞するなど、ボローニャで最も注目される出版社のひとつに数えられるでしょう。同社は新人作家のコンペ「セルパ」にも深くかかわっており、受賞作をポルトガル語で出版しているそうです。前出のエンリケ・コゼール・モレイラのデビュー作や、2025ボローニャ展入選者のルツィエ・ルチャンスカーの作品も「セルパ」の受賞作です。木下さんは、「100このタネがとんでった」の翻訳出版にまつわるエピソードや、そのほかにもヤラさんによる楽しい絵本をご紹介くださいました。

もう一人のイラストレーターは、アンドレ・レトリアさんです。アンドレさんは、絵本「戦争は、」の翻訳出版を記念して昨年秋に来日し、板橋区立美術館では子ども向けワークショップ、板橋区立中央図書館ではトークイベントをしてくださったという縁があります。リスボン生まれのアンドレさんは、10代の頃からイラストレーターとして活動を始め、2010年に自身の出版社パト・ロジコを設立しました。木下さんは、同社の設立当初の出版にまつわるエピソードを披露してくださり、その後は市場を意識した絵本も作るようになったとおっしゃっていました。最後に、アンドレさんが父であるジョゼ・ジョルゼ・レトリア氏(カーネーション革命にも深くかかわった詩人)と作った絵本「戦争は、」のお話をいただきました。アンドレさんが社会と政治の変化への不安から、父の書いた詩をもとにこの絵本の企画を始めたのは2014年のことでした。父に詩のテキストを書き直してもらったり、戦争についてリサーチをしたり、多くの試行錯誤を経て、2018年に完成したそうです。戦争のやまない世の中で人々にその恐ろしさに気づいてもらうための絵本だということです。

会場にはヤラさんとアンドレさんの日本語版の編集者の方もいらしたので、2冊の絵本やポルトガル絵本の魅力についてコメントをいただくこともできました。木下さんはご自身のコレクションから、ヤラさんやアンドレさんの著作を含め、たくさんの絵本をご用意くださいました。各絵本に木下さんが説明文を付けてくれたこともあり、講演後も多くの方がポルトガルの素敵な絵本をじっくり楽しんでいました。ビジュアル的にも内容的にも見どころたっぷりのポルトガルの絵本に、これからも注目していきたいです。