高島第一小学校(令和6年11月18日訪問)

教育長訪問記

11月18日(月曜日)高島第一小学校を訪問しました。指導室が実施する教育委員会訪問に同行する形でした。

平松校長に案内されて教室をまわり授業を拝見しましたが、学校要覧に「笑顔いっぱい、元気いっぱい、愛情いっぱい」「すべての人に居場所と出番があり、ともに学び続ける学校を目指して」と掲げられているとおり、全体的に明るい印象の学校です。

どの授業でも大きな電子黒板を活用していて、大画面に資料や教科書を映写して行う授業や、児童の一人一台端末で入力されたものを映写して行う授業など、工夫して授業を行っている様子が見られました。

今後重視していきたい教育活動は学級活動だそうで、ちょうど下の写真の学級では学級会の話し合いが行われていました。板橋区では「いたばし学級活動の日」(注1)が設定されていますので、区内の全小学校・中学校で学級会の取り組みを重視していますが、本校でもさらに充実させるとのことです。

文部科学省が行っている学力・学習状況調査では、話し合い活動を重視している学級ほど正答率が高いという相関が出ています。児童生徒が自分の言葉で自分の考えを他者に伝え、逆に他者の言葉をしっかり聞き取って理解することで、コミュニケーション力が向上し、集団の活動が円滑に進むからです。また、自分たちで決めた事を自分たちで実践することで、主体的に取り組む姿勢や協力する態度、集団の力を高めることができます。結果的に教科学習にも良い影響を与えることができるわけです。特に現在は教科学習でもペアやグループなどの協働的な学習が多用されていますので、話し合う力は重要です。今後の取り組みに期待しています。

体育の授業は写真のように跳び箱でした。よく見るとグループによって段の数(箱の高さ)が違います。児童の技能に応じてチャレンジする段の数が違うわけです。このように体育では当たり前のように行われている「違いを認める」ということ(水泳の授業がわかりやすい)ですが、個々の児童の違いに応じて、児童が自分で目標を定め、能力を高めていくというのは重要なことです。そして人は違うからこそ助け合って支え合って認め合うことができるということを学校教育で教えていく必要があります。

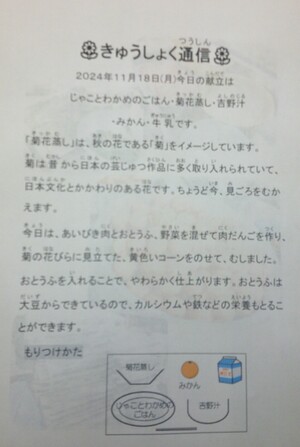

写真は栄養士が作成した「きゅうしょく通信」です。その日の給食の素材のこと、調理法のこと、栄養のことなどが書かれていて、わかりやすいです。食育にも役立っていると思います。学校給食は日本の文化になっていますので、大切にしていきたいものです。私の小学校時代、給食の主食はパンだけでした。ごはんやパスタなど多様なメニューがある、現在の給食はうらやましいですね。

(記・長沼豊教育長)

(注1)いたばし学級活動の日とは、学校、地域、保護者が協力して、子どもたちが主体的に考え実践していく態度を育成する目的で実施している板橋区独自の取り組み。1年に1回、区内全校の全学級で話し合いの授業を公開するもの(令和6年度は令和7年1月18日で、一部学校によって実施日が異なります)。

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 教育総務課

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号

電話:03-3579-2603 ファクス:03-3579-4214

教育委員会事務局 教育総務課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。