加賀小学校(令和7年1月31日訪問)

教育長訪問記

1月31日(金曜日)加賀小学校を訪問しました。本校は「令和5・6年度いたばしの教育ビジョン研究奨励校」と「令和6年度板橋iカリキュラム活用実践校」(注1)として、河毛校長のリードで研究を進めてきましたが、当日はその成果の公開発表会がありました。

研究主題は「自分の思いや考えを表現できる児童の育成 ~説明的文章の学習を通して~」で、国語科の実践研究になります。板橋区では区立小学校、中学校の全校で読み解く力の育成を重視しており、授業過程の展開部は「INPUT・THINK・OUTPUT」で成り立っています。本校ではこのOUTPUTに着目して、研究成果として、良質なOUTPUTを行うためには、単元の導入の工夫において、相手意識・目的意識を児童にもたせることで、児童が主体的に学習に取り組むことができることが分かったとしています。

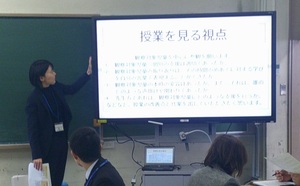

本校の特徴としては、公開授業の前に、上の写真のように各授業の担当の先生が参観者に対して「授業前提案」というタイトルで「単元において身に付けさせたい力」「自分の思いや考えを表現するためにOUTPUTの工夫」「授業を見る視点」などを説明したことです。これにより参観者は授業の何に着目すればよいかを明確にして授業参観をすることができました。とても優れた手法だと思います。

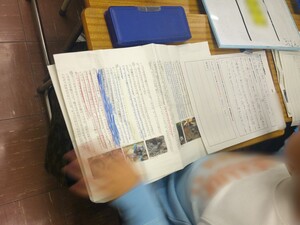

説明的文章をいかに読み解くのか、その工夫は授業のさまざまな場面で見られました。写真は、児童が文章に色分けして線を引いて、筆者の考えを分析しているのがわかるものです。このように本校では説明的文章を読むための具体的な手立てを丁寧に指導していました

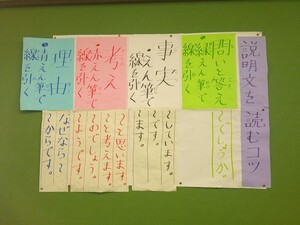

他にも上の写真のように、教室に「説明文を読むコツ」を掲示している学級もありました。これによると、説明文を読んだ時に「問いと答え」には緑鉛筆で線を引く、「事実」には鉛筆で線を引く、「考え」には赤鉛筆で線を引く、「理由」には青鉛筆で線を引くという指導がなされていることがわかります。このような丁寧な指導を経て、児童が文章の内容をじっくり読んで筆者の考えや主張を正しく理解することができるようになるからこそ、自分の思いや考えを表現すること(OUTPUT)に向き合うことができるようになります。ここには、INPUT、THINK、OUTPUTの関係性が見て取れます。

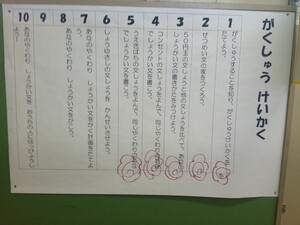

本校の別の特徴としては、単元の学習計画が児童にも明確に示されていることで、上の写真のように掲示もされていました。児童はその日のその授業だけでなく、前後の授業も含めて単元全体のねらいや流れを把握することができます。これにより見通しをもった学習ができるようになることから、主体的な学びができる素地にもなっています。

一般に、教育では目的・目標、教育内容、教育方法の3つが明確に関連付けられていることが求められますが、本校ではこれらが見事に系統的に位置づけられ実践されていることがわかりました。研究奨励校としての実践ですから、ぜひ横展開して、区内の他校でも参考にして取り組んでほしいと感じました。

(記・長沼豊教育長)

(注1)「板橋のi(あい)カリキュラム」については下記のページに掲載している「板橋の教育用語」をご参照ください。

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 教育総務課

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号

電話:03-3579-2603 ファクス:03-3579-4214

教育委員会事務局 教育総務課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。