志村第二中学校(令和7年1月30日訪問)

教育長訪問記

1月30日(木曜日)志村第二中学校を訪問しました。教育委員会訪問に随行する形でした。

山口校長からもらった資料によると、学校経営のキーワードは「感動体験・幸福感」で、令和6年度の全国学力・学習状況調査における本校9年生の回答の平均値は次のような結果でした。ちなみにカッコ内は全国平均値です。

「幸せな気持ちになる」53.5%(44.7%)、「友達関係に満足」62.4%(54.9%)、

「先生は認めてくれる」54.5%(44.1%)、「自分に良いところがある」56.4%(40.5%)

これらから本校の生徒は、私が重視している幸福感と自己肯定感に関わる数値が極めて高いことや、生徒が友達や先生と良好なコミュニケーションを築いていることがわかります。色々なことに自信をもって取り組んでいる成果ではないかと思います。

私は4校時の途中に到着し、全学級の授業を見て回りましたが、どの学級も落ち着いていて、生徒はじっくり学習に取り組んでいました。上の写真は4校時の音楽の授業で、ピアノを囲んで合唱の練習している生徒の姿ですが、真剣に取り組んでいる様子が印象的でした。

その後、上の写真の給食をいただき(有料)、午後は5校時の授業を視察しました。どの学年・学級も総合的な学習の時間で、各学年の単元名は7年生が「国際理解教育」、8年生が「日本文化学習 都内巡り」、9年生が「現代社会の課題」でした。

学年で統一された共通課題に取り組んでいますので、例えば7年生では最初の先生の説明をオンラインで他の教室に配信していて、生徒はどの学級でも同じ説明を聞いて取り組むべき課題を把握していました。近年探究的な学びが重視されていますが、総合的な学習の時間は教科書がありませんので、教科の枠を超えた学習、地域の課題や国際理解、情報、環境、福祉・健康などの現代的な諸課題に取り組む学習などを設定して実践することができます。つまり学校ごとに特色を出しやすい教育活動と言えます。

7年生は「留学生から話を聞く会」に向けて、どのようなことを学びたいかを考え、自分のトピックを決めるという課題が出されていました。各班には留学生に係る6か国のいずれかが割り当てられ、担当する国を意識したトピック(地理、歴史、気候、文化、観光地、言語など)を考えていきます。上の写真は班で話し合って案を出し合っているところです。自分で考え、班のメンバーで協力して取り組む課題を設定する学習形態は、板橋区の授業スタンダードの自力解決と集団解決の場面を設けて、両者を往還させながら考える力を向上させるという趣旨にも合致しています。

8年生は「都内巡りで巡るコースのパンフレットを作ろう」という題材で、「昔と今の東京」をテーマに各班で小テーマを決めて、その学習を深める見学地を選定し、フィールドワークをするという目標の単元です。この時間は全17時間中の14時間目で「計画したコースを写真や文章でわかりやすくまとめてパンフレットを完成させよう」というものでした。上の写真は各自が端末でパンフレット作成の作業をしているところです。

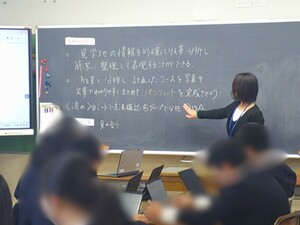

黒板には「本時のねらい」(小学校では「めあて」という場合が多い、中学校では「目標」という場合もある)と「流れ」「まとめ」が明記されていますので、生徒は見通しをもって学習に取り組むことができます。この3点を授業の冒頭で黒板や電子黒板に明記することは、板橋区授業スタンダードの基本中の基本です。本校ではこれらがマグネットになっていますので、どの授業でも使っているのでしょう。

9年生は「板橋区の取り組みを知り、『これからの板橋』に向けて私たちにできることを考え、発表しよう」というもので、生徒は板橋区のさまざまなトピックを端末で調べていました。内容は生徒によって福祉、交通、公共施設、産業など多様でしたが、なかには教育のことを調べている生徒もいて、当日同行した野田教育委員と小中一貫教育について話をして理解を深めていました。

学校全体として学びに意欲的に取り組む生徒が多いという印象を持ちました。

(記・長沼豊教育長)

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 教育総務課

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号

電話:03-3579-2603 ファクス:03-3579-4214

教育委員会事務局 教育総務課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。