高島第三小学校(令和7年2月20日訪問)

教育長訪問記

2月20日(木曜日)高島第三小学校を訪問しました。教育長ふらっと訪問になります。

本校は昭和47年4月に高島平で3番目の小学校として開校しましたので、50年以上の歴史があります。教育目標は「よく考える子」(よく考え、よりよい判断ができる子ども)、「明るくじょうぶな子」(心身ともに健全で、たくましい子ども)、「なかよくできる子」(思いやりの心をもって、かかわりあえる子ども)、「進んでやりぬく子」(自ら進んで活動する子ども)です。このうち最初の「よく考える子」が重点目標とのことです。

到着後、校長室でお話を伺った後、丸山校長に案内されて校内を見学しましたが、どの教室でも真剣に学びに向き合う児童の姿が見られました。

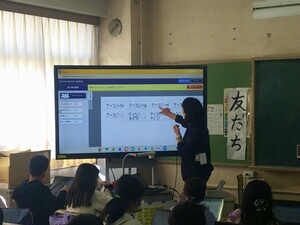

板橋区では大型の電子黒板が導入されてから随分立ちますが、先生方が使いこなしていることが手つきでわかります。上の写真は算数の授業で、児童が入力した解法を電子黒板に映写して、児童に説明させていました。今は一人一台端末と連携していますので、個々の児童の学びを丁寧に見取ることができるというメリットもあります。

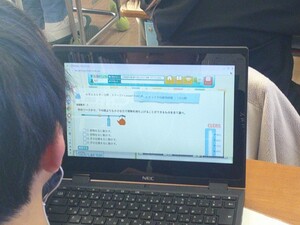

別の教室では、上の写真のように一人一台端末で理科のドリルに取り組んでいました。よく見ると児童によって違う問題を解いています。写真のドリルは違うかもしれませんが、端末で使うアプリでは生成AIが搭載されていて、例えば正解・不正解によって異なる問題を次に提示してくれるものもあります。つまり端末を使うことで、文科省が求めている「個別最適な学び」が実践しやすくなっていると言えます。

また、一台の端末を2人、3人で見て一緒に考えるとか、別の児童に教えてあげるとか、上の写真のような光景を頻繁に見かけるようになりました(もちろんコロナウイルス感染症の5類感染症移行後のことです)。主体的・対話的で深い学びが重視されるようになって久しいのですが、児童同士の対話的な学びが、このように日常的に行われているのは喜ばしいことです。

令和3年に中央教育審議会が文科省に答申した「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」では、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実が重要であると記されていますが、本校のようにICTを上手に活用しながら、児童の実態に即して授業を行えば実現できることがわかります。

余談になりますが、この日は本校を含めて3校(小学校2校、中学校1校)を訪問しました。いつもふらっと訪問の最後に行っている校長との2ショット(副校長も交えて3ショットの場合も)の撮影を失念してしまったため写真を掲載できません。すみません。次回訪問した際に撮影させてください。

(記・長沼豊教育長)

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 教育総務課

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号

電話:03-3579-2603 ファクス:03-3579-4214

教育委員会事務局 教育総務課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。