板橋第一小学校(令和7年2月21日訪問)

教育長訪問記

2月21日(金曜日)板橋第一小学校を訪問しました。本校は令和5・6年度いたばし教育ビジョンの研究奨励校で、研究主題は「様々な考えを共有し、算数のよさを実感できる児童の育成 ~読み解く力を高める学習を通して~」です。荻久保校長のリーダーシップのもと、2年間の研究を進めてきましたが、その成果を発表する公開研究発表会が行われました。

当日は3年生の算数の公開授業がありました。本校では1年生から習熟度別学習が行われています。3年生は3学級ですが、それを「じっくりコース」、「しっかりコース」2つ、「ぐんぐんコース」の4つに分けて、4つの教室で授業を行っていました。

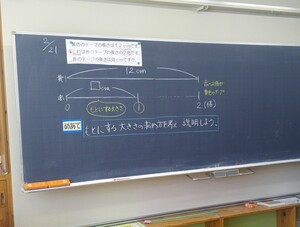

本時は3年生の「倍とかけ算、わり算」の単元になりますが、じっくりコースでは「黄色のテープは12cmです。これは赤のテープの長さの2倍です。赤のテープの長さは何cmですか。」という問題が提示されて授業がスタート。どのようなテープ図にすればよいのか、ほとんどの児童が首をひねっています。そこで、先生がヒントを出しながら、発問と対話を丁寧に繰り返して図の作成に導いていました。真剣に考える児童たち。

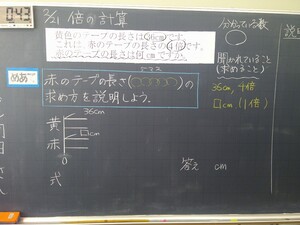

その頃、しっかりコースでは「黄色のテープの長さは36cmです。これは、赤のテープの長さの4倍です。赤のテープの長さは何cmですか。」という問題に取り組んでいました。黒板を見ると、上の写真のように、テープ図の左端だけが描かれています。どちらがどちらの4倍なのか、問題文の「これ」が何を指しているのかを考えることが本授業のポイントになりますが、先生は、あえて図を直ぐに板書せずに、児童に考えさせています。

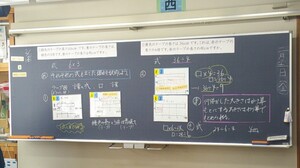

ぐんぐんコースでは「緑色のテープの長さは6cmです。青のテープの長さは、緑色のテープの3倍です。青のテープの長さは何cmですか。」「黄色のテープの長さは36cmです。これは、赤のテープの長さの4倍です。赤のテープの長さは何cmですか。」という2問が同時に提示され、式を立てさせ、2つの問題の違いに着目させつつ、立式の根拠をテープ図や言葉の式で表すことを促していました。

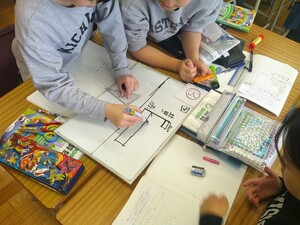

3つのコースの問題の難易度は違いますが、いずれも、どちらが「もとにする大きさ」なのかをしっかり読み解いて、立式する必要があります。児童は先生との対話や、トリオでの共有で自分の考えを述べ、他の人の考えも聞いて、理解を深めていきます。板橋区の授業スタンダードに沿って「自力解決」と「グループ共有」、そして全体共有「練り上げ」へと進んでいきます。

どの教室でも児童が真剣に考えている姿が印象的でした。上の写真のように、自分で考え、さらに仲間と一緒に考えることで(協働的な学びを通して)、思考力・判断力・表現力が培われていきます。

全体を通して、予想される児童の反応に対処することなど、よく考えられた授業だと感じました。実際、36×4で144cmという誤答が出てきました。それを先生や仲間と対話してどのように修正していくかが授業の鍵となります。特に算数や数学では誤答に気付き真実を発見する過程で本質に触れるからです。

本校の研究授業はどれも密度の濃い、授業づくりの本質が沢山詰まった授業で、2年間の研究の成果が十分に出ていたと感じました。区の研究奨励校ですから、この成果を区内の他の学校にも広めてほしいと願います。

(記・長沼豊教育長)

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 教育総務課

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号

電話:03-3579-2603 ファクス:03-3579-4214

教育委員会事務局 教育総務課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。