北野小学校(令和7年1月16日訪問)

教育長訪問記

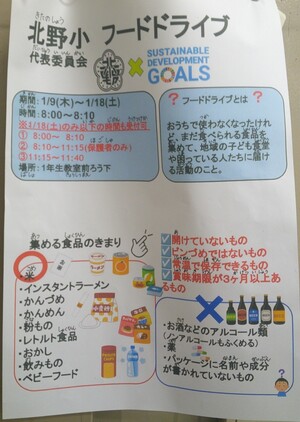

1月16日(木曜日)北野小学校を訪問しました。教育長ぶらっと訪問です。本校は、児童の主体的な学び、活動を大切にしています。その一例として、代表委員会の児童が中心となってフードドライブに取り組み、集めた食品を1月12日(日曜日)文化会館で開催された「いたばし子どもの居場所フォーラム」において、区内で子ども食堂を経営する方々に渡すという活動がありました。私もその贈呈式に参加していて、代表委員の児童たちと担当の先生方とお会いしましたので、親近感をもって訪問することができました。

当日は、中川校長に案内されて授業を見学しましたが、どの学級にも真剣に学習課題に取り組む児童の姿がありました。

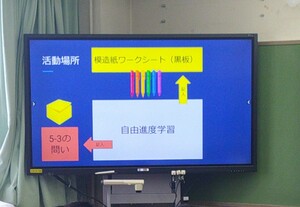

校内研究では国語を中心に行っているそうで、ちょうど見学した学級では国語の自由進度学習に取り組んでいました。私が授業スタンダードSタイプと呼んで推奨している授業形態で、SはSelf(自己)、Select(選択)の頭文字です。一般には自己調整型学習、単元内自由進度学習、複線型などと呼ばれている授業方法のことです。

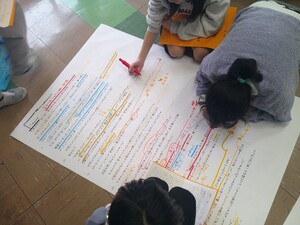

5年生の定番教材「大造じいさんとがん」を読み解く授業でした。見学したのは短い時間でしたが、教室内の掲示や児童の取り組んでいるシートを見て、かなり深く読み解いていることがわかりました。教室の三方に、この単元の課題に取り組んだ学習成果が掲示されていました。主体的な学びとして、自分のペースで考えながら学習を進めることは、児童が学びの主人公であることを保証します。その成果や過程を、協働する仲間や先生が認めてくれることで自己肯定感や自己有用感が高まりますので、今後重視したい取り組みです。

最新の授業形態として児童がタブレット(一人一台端末)に記入するのも良いのですが、下の写真のような、児童が模造紙に書き込んでいくスタイルも、アナログの良さがあって良いと思いました。とにかく集中して取り組んでいる姿が印象的でした。

体育館で実施していた中学年の体育の授業には3人の先生がいました。その学級の先生、体育が得意な先生、もう一人は6校時に授業がない同学年の担任の先生がサポートに来ていました。このように本校の特徴は「先生方の仲が良い」(中川校長談)ことで、校長先生のリーダーシップのもとで同僚性が培われていると感じました。これは学校の財産ではないかと思います。このような風土は一朝一夕というわけにはいきませんので、時間をかけながら、より良い集団形成が行われてきたのではないかと推察しています。

冒頭で、本校は主体的な学び、活動を大切にしていると記しましたが、新しい学校の教育目標「思いやり 元気 共に学ぶ」も児童の話し合い活動を中心に、中川校長の「知・徳・体」の3つの柱を基準にしつつ、決めたそうです。最終的には校長先生が判断したとのことですが、子どもの声がかなり生かされているそうです。子ども基本法の精神にも合致した素晴らしい取り組みだと思いました。

(記・長沼豊教育長)

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 教育総務課

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号

電話:03-3579-2603 ファクス:03-3579-4214

教育委員会事務局 教育総務課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。