若木小学校(令和7年1月18日訪問)

教育長訪問記

1月18日(土曜日)若木小学校を訪問しました。この日は板橋区立の小学校、中学校の全校が実施3年目を迎えた「いたばし学級活動の日」で、全学級で学級活動(学級会)を公開する日となっていました。そこで、水谷校長の案内で全学級の学級活動を見学させていただきました。

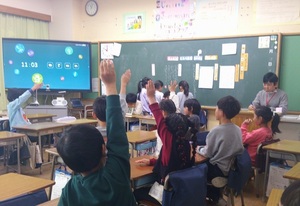

どの学級でも「出し合う」「比べ合う」「認め合う」「まとめる」という手順で進むなど、同じスタイルで学級会(話し合い)を行うようになっていましたので、学校全体としてしっかり取り組んでいることがわかります。下の写真は1年生の学級ですが、児童はどんどん手を挙げて自分の意見を積極的に発表していました。1年生でも先生が指導助言を丁寧に行えば、黒板書記もできるようになっていることがわかります。

私はこれまで、学級活動を含めた特別活動(注1)の推進と研究に力を入れてきました。日本特別活動学会の会長をしていたこともあり、全国の沢山の小中学校の学級会を見て回って助言指導をしてきましたが、小学校1年生の学級で、板書も含めてしっかり取り組めているというのは、そうあることではありません。ですから本校の着実な取り組みは価値のある実践といえます。

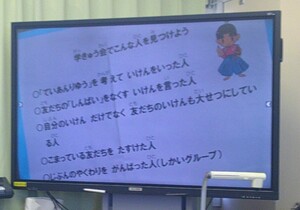

授業の終末部では、ふりかえりを行いますが、本校では学級会を通して、上の写真のように「友だちの「しんぱい」をなくす いけんを言った人」「自分のいけん だけでなく 友だちのいけんも大せつにしている人」などをシートに記入するようになっています(表現は学年によって異なります)。これにより、学級会ではどのようなことに価値をおいているのかを学ぶことができますが、記入後に発表しあうことで、児童相互に認め合い、励まし合う学級の集団づくりにも寄与しています。名前を挙げられた児童の笑顔が印象的でした。仲間や先生に認められることで、自己肯定感や自己有用感も向上するのではないかと思います。

高学年の教室では、話し合い活動に慣れているのか、司会役の児童を中心にスムーズに進行し、協力しながら意見を上手にまとめて合意形成を図っている様子が見られました。意見が異なる場合にどのように合意するかは大人でも大変なことですが、児童はそれに正面から向き合い、真摯に取り組んでいました。

本校の学級会の様子を見学して、板橋区教育委員会が独自に定めた「いたばし学級活動の日」が確実に効果を上げていることを実感しました。この取り組みは文部科学省初等中等局の特別活動の教科調査官にも注目していただいています。今後もさらに区内の全小中学校で充実するように、推進を図っていきます。

(注1)特別活動は、児童生徒の自治的な活動を通して、主体性等を育むために教育課程内に位置付けられる教育活動です。小学校は学級活動、児童会活動、クラブ活動、学校行事の4種で構成され、中学校は学級活動、生徒会活動、学校行事の3種で構成されています。ちなみに小学校のクラブ活動は必修の教育活動で、中学校の部活動は特別活動ではなく、参加任意の教育課程外の教育活動です。

(記・長沼豊教育長)

関連リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 教育総務課

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号

電話:03-3579-2603 ファクス:03-3579-4214

教育委員会事務局 教育総務課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。