2024年7月27日 しかけ絵本をつくろう1日目

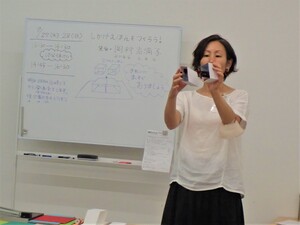

7月27日(土曜日)には、小学生を対象にした2日制の講座「しかけ絵本をつくろう」の1日目を開催しました。しかけの入った1冊のオリジナルの絵本を作るという当館の夏休み恒例の講座です。教えてくれるのは、絵本作家やグラフィックデザイナーとして活躍する岡村志満子さんです。子どもたちも大好きなしかけ絵本ですが、実際に自分で作ってみようとすると...簡単そうに見えるしかけも想像以上に難しいものです。絵本のしかけにはたくさんの種類があり、それぞれ作り方やコツも異なります。志満子先生は、毎年違うしかけをテーマにしてくれます。今回教えてもらうのは「しっかりとびだすしかけ絵本」。絵本を180度開いたときに、しっかりと飛び出すしかけを学びます。参加してくれた子どもたちの多くは小学校1-3年生が中心ですが、この講座は保護者の方は同席せず、子どもだけでがんばります。

この日も暑くなり、子どもたちは汗をかきかき集まってきました。志満子先生あいさつを済ませると、さっそく今回挑戦するしかけについて説明して、練習用の大小の紙を配りました。大きな紙は半分に折って台紙にして、小さいほうの紙から二つの筒状の箱を作ります。二つの箱を貼り合わせ、その継ぎ目を台紙の中心線にぴったり合わせて置き、台紙に糊で貼りつけます。これでしかけの土台が出来上がりです。台紙の紙を閉じたり開いたりすると、筒状のしかけが立ち上がったり畳まれたりします。シンプルな構造ですが、糊がはみ出でると不要な部分がくっついてしまったり、線が合っていないと絵本が閉じなかったりします。折り目をしっかりとつける、線にぴったりと合わせて貼る、といったひとつひとつの作業を丁寧に行うように、志満子先生は繰り返し子どもたちに伝えました。

しかけの基本をマスターしたら、次は4場面のコマが印刷された「絵コンテ」の用紙に、どんな絵本にするか考えて、各場面のおおまかな構図を描いていきます。3場面以上の絵本にすることと、そのなかに1つ以上しかけを入れることを課題にしました。ストーリーを考えてきてくれた子たちもいましたが、「えーどうしよう」「なんにも考えてない」と言っていた子どもたちも、どんどん絵コンテを描いていきました。志満子先生がしかけの場所や流れについてアドバイスをしながら、絵本コンテづくりにだいたい目処がついたところで約1時間が経過しました。ここで10分休憩を入れましたが、水分補給などを済ませると、子どもたちはすぐに作業に戻っていきました。

次はいよいよ絵本の各ページを作っていきます。台紙になる紙は、たくさんの色画用紙が並んでいるなかから、自分の場面に合う色を選びます。しかけに使う紙は、志満子先生がさまざまな形に切ってくれた紙から選んだり、大きな紙から自分で切り出したりしました。思うようにしかけが動かないこともありましたが、志満子先生と美術館のスタッフが見て回って進めていきます。

しかけの糊が乾く間に、その上に貼る絵を制作したり、その周囲に文字や絵を描いたりしていきました。志満子先生は、たくさんのしかけのサンプルを持ってきてくれたので、それらを見ながら異なる種類のしかけを試してみる子もいました。さらに今回のしかけは斜めに貼り合わせることもできます。子どもたちは自分の絵本に合うアレンジを加えて、ちょっとむずかしいことにも挑戦しながら、一生懸命制作していました。志満子先生は、子どもたち一人ひとりに声をかけて、「もう出来た!」という子どもには完成度を上げるための工夫をアドバイスしてくれたり、思うように進められない子を励ましたりしてくれました。

4時過ぎにこの日の作業を終了しました。身の回りを片付けて、翌日の予定を伝えました。2日目は、各ページを仕上げて、表紙・裏表紙を作って、製本します。最後には発表会も予定しています。小学生にとって3時間の講座はちょっと長いかもしれませんが、みんながんばって制作してくれました。同じテーブルの子とおしゃべりしながら作業する子もいれば、ひとり黙々と制作する子もいます。お家や学校とはちがう環境ですが、それぞれの個性に合わせて絵本を完成させられるといいですね。